为什么Claude Code放弃代码索引,使用50年前的grep技术? https://mp.weixin.qq.com/s/Fa15GoM3_2CUnjdHQ3I7Nw

为什么Claude Code放弃代码索引,使用50年前的grep技术?

👉目录

1 引言:一个看似倒退的选择2 理解状态的本质3 无状态思想的历史脉络4 无状态设计的优势5 现实的权衡6 AI时代的新思考

当AI编程助手都在比拼谁的索引更智能时,Claude Code选择了每次都实时搜索、不保留任何状态。这个反直觉的设计背后,是对Unix哲学的现代传承,也是对“什么才是好工具”的重新定义。

关注腾讯云开发者,一手技术干货提前解锁👇

7小时不间断直播,看腾讯最新黑科技,赢百份周边好礼!

01

引言:一个看似倒退的选择

最近,Claude Code的技术选择引发了不少讨论。

有观点认为,Claude Code与Gemini放弃代码索引是“一步烂棋”。Milvus的技术博客更是直言不讳:“Claude Code的grep-only方式会烧掉太多tokens”。在HackerNews的讨论中,有开发者质疑:“Claude用grep,Cursor用向量搜索——我们是在技术倒退吗?”

当主流AI编程助手纷纷采用向量索引实现语义搜索时,Claude Code却选择了grep——这个诞生于1973年的命令行工具。它不建立持久的代码索引,不预测编码意图,每次搜索都是实时执行。

根据Anthropic团队在5月份的博客访谈《Claude Code: Anthropic's Agent in Your Terminal》,他们测试了RAG(向量索引)等多种方案后,最终选择了"agentic search"——就是使用glob、grep这些常规的代码搜索。令人意外的是,这种方式“在性能上大幅超越了所有其他方案”。

这种取舍并非一时兴起,而是一条贯穿计算机科学 50 年的设计哲学,从Unix管道到REST API,从MapReduce到Serverless, 无状态(Stateless)设计在计算机历史上一次次证明了它的价值:通过放弃复杂的状态管理,系统获得了更好的可组合性、可靠性和可扩展性。

本文将探讨“无状态”这个设计理念——它不是简单的“不保存数据”,而是关于如何明智地选择在哪里、以什么方式管理必要的状态。理解了这个设计哲学,你就会明白Claude Code的选择背后的深层逻辑。

每个计算时代都在重新发现同一个道理:有时候,遗忘比记忆更强大。

02

理解状态的本质

2.1 什么是状态?

让我们从最简单的例子开始理解状态的本质。

想象两种不同的计算方式:

有状态的计数器:就像一个记账本,每次调用都会在之前的基础上累加。第一次调用返回1,第二次返回2,第三次返回3……它“记住”了之前发生的一切,每次的输出都依赖于历史。

无状态的加法器:就像一个计算器的加法功能,给它输入2和3,无论何时、无论调用多少次,结果永远是5。它不知道也不关心之前发生了什么,每次都是全新的计算。

这个区别看似简单,却是理解整个系统设计的关键。用数学语言表达:

-

无状态:Output = f(Input)

-

有状态:Output = f(Input, History)

2.2 生活中的状态

为了更好理解,看看生活中的例子:

银行账户是有状态的。你的余额是所有历史交易的累积结果。银行必须记住每一笔存取款,否则你的钱就消失了。

汇率转换是无状态的。100美元换人民币,只需要知道当前汇率,不需要知道你上次换了多少。

对话是有状态的。当朋友说“还记得昨天那件事吗?”,需要共同的记忆才能继续。

翻译是无状态的。把"Hello"翻译成“你好”,不需要知道之前翻译过什么。

这个区别看似简单,却深刻影响着系统设计的方方面面。

03

无状态思想的历史脉络

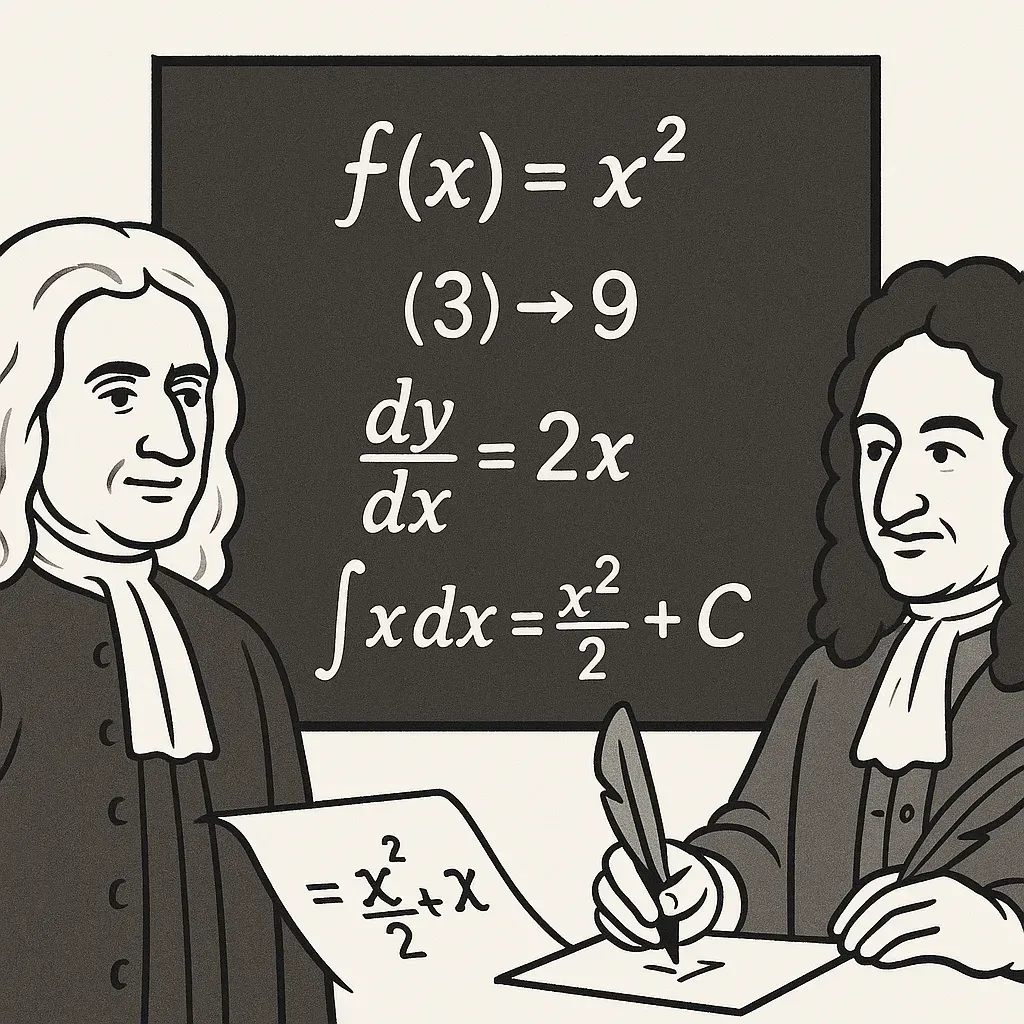

3.1 数学起源:纯函数的优雅(17世纪)

无状态的思想并非始于计算机。17世纪,莱布尼茨和牛顿发展微积分时,数学函数就是无状态的。f(x) = x²,无论何时计算f(3),结果都是9。

这种确定性和可预测性,成为后来所有无状态设计的理论基础。

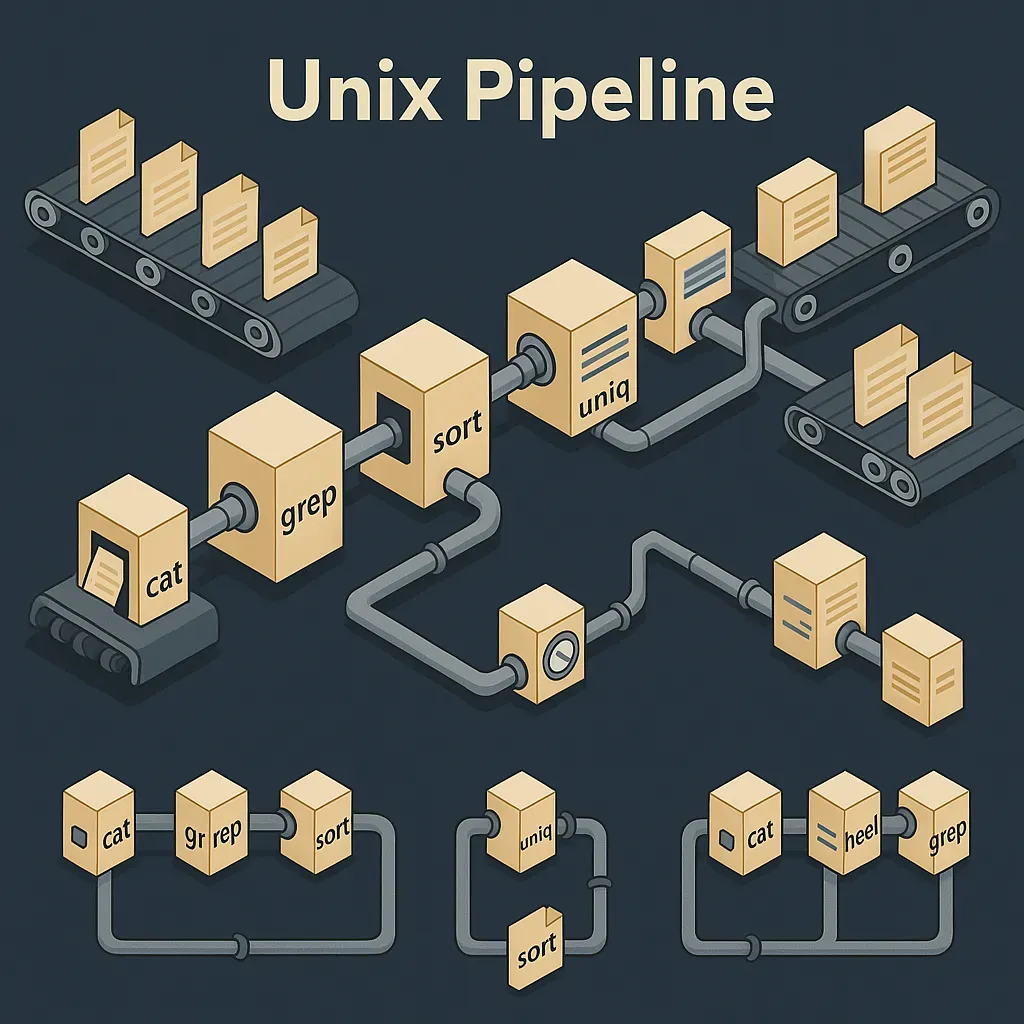

3.2 Unix革命:管道的哲学(1973)

真正将无状态思想带入实践的,是Unix的创造者们。

1973年,Doug McIlroy在贝尔实验室提出了管道(pipe)概念。他用了一个绝妙的比喻:“我们需要某种方式把程序连接起来,就像花园里的水管——当需要以另一种方式处理数据时,只需拧上另一段管子。”

Unix管道的优雅体现在它的组合方式上。想象一个处理日志文件的场景:你需要找出所有错误信息,统计每种错误出现的次数,并显示最常见的10种错误。

在Unix中,这个复杂任务可以通过管道符号(|)将五个简单工具串联完成: bash。

# Unix管道的优雅cat file.txt | grep "error" | sort | uniq -c | head -10

每个工具都是无状态的:筛选工具不知道数据来自文件读取,排序工具不关心会被统计工具处理。每个工具只做一件事,并把这件事做到极致。

这种设计带来了意想不到的威力——5个简单工具理论上可以产生120种不同的组合方式。如果这些工具是有状态的、相互依赖的,大部分组合都会失效。这就是无状态设计的魔力:通过放弃记忆,获得了无限的组合可能。

3.3 函数式编程的批判(1977)

1977年,John Backus在图灵奖演讲中投下一枚炸弹:《编程能否从冯·诺依曼风格中解放出来?》

python

# 冯·诺依曼风格(有状态)sum = 0for i in array:sum = sum + i # 不断修改状态# 函数式风格(无状态)sum = reduce(add, array) # 纯函数组合

他批判了主流的命令式编程方式。传统的求和方式就像记账:创建一个“总和”变量,初始值为0,然后逐个遍历数组,每次都修改这个变量,把新的数字加到已有的和上。这个过程充满了状态变化——变量在不断被修改,每一步都依赖前一步的结果。

而函数式的方式完全不同:它把求和看作一个纯粹的数学运算,通过组合“加法”这个基本操作来处理整个数组。没有变量被修改,没有状态在变化,只有数据在函数间流动。

Backus认为,状态修改是程序复杂性的根源。当程序中充满了不断变化的状态时,理解和调试都会变得困难。这个观点深刻影响了整整一代语言设计。

3.4 分布式时代的必然选择(2000年)

2000年,Roy Fielding在博士论文《Architectural Styles andthe Design of Network-based Software Architectures》 中提出REST架构,将无状态作为核心约束。他的理由很简单:在分布式系统中,状态是扩展性的敌人。

对比两种设计:

-

有状态:服务器记住用户会话,但请求被分配到其他服务器时就失效了。需要在所有服务器间同步会话,复杂且昂贵。

-

无状态:每个请求携带JWT令牌,包含所有必要信息。任何服务器都能处理,可随意增减服务器。

这就是为什么 REST 能支撑互联网规模的应用——以无状态为前提的设计降低了横向扩容的复杂度,成为互联网级系统的基础实践之一。

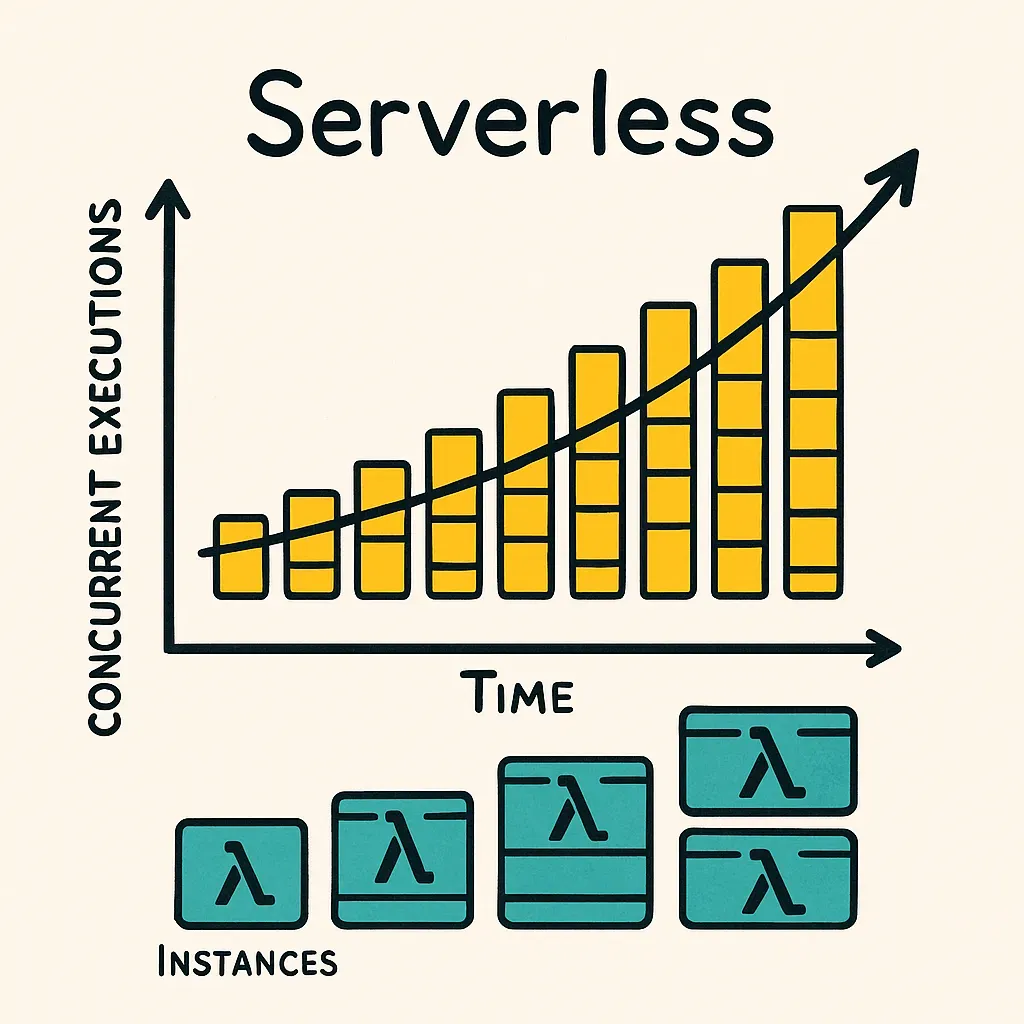

3.5 分布式时代的必然选择(2000年)

2014年,Lambda带来了一个激进的承诺:“假装每次函数调用都在全新的机器上运行”。

这个设计哲学很纯粹:开发者写函数时必须假设什么都不会被保留——没有全局变量、没有临时文件、没有数据库连接。但实际执行时,Lambda会悄悄复用容器来提升性能。这是个聪明的把戏:强制无状态的编程模型,但在实现层做优化。

为什么这么设计?看看传统服务器的痛点:

-

负载突增时手忙脚乱地加机器

-

闲置时还在烧钱

-

一台服务器挂了,上面的状态也没了

Lambda的无状态让这些问题消失了。黑五促销?函数自动扩展到上万个实例。凌晨三点没人访问?成本归零。某个实例崩溃?下一个请求在新实例上执行,用户无感知。

但“纯粹无状态”在现实中总要妥协。Lambda允许512MB的/tmp空间,容器复用时全局变量会保留。Cloudflare Workers走得更极端——完全没有文件系统,10毫秒CPU限制,换来的是全球任意节点执行。Azure Functions则务实地提供了Durable Functions,承认某些工作流确实需要状态编排。

Serverless的“无状态”不是技术洁癖,而是一种交易——用编程模型的约束,换取运维的简单和成本的弹性。你失去了对执行环境的控制,但获得了不用管理服务器的自由。

04

无状态设计的优势

4.1 可组合性:乐高积木vs精密手表

无状态组件就像乐高积木,可以自由组合来解决不同问题:

bash

# 今天的需求:找出错误日志中的IP地址cat app.log | grep ERROR | grep -oE '[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+' | sort -u# 明天的需求:统计每个IP的错误次数cat app.log | grep ERROR | grep -oE '[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+' | sort | uniq -c# 后天的需求:找出错误最多的前10个IPcat app.log | grep ERROR | grep -oE '[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+' | sort | uniq -c | sort -rn | head -10

注意到了吗?每个新需求都是在已有组合上的微调。我们不需要重写整个程序,只需要像玩乐高一样,替换或添加几个模块。每个工具都不知道会被如何组合,所以能被任意组合。

相比之下,有状态系统像精密手表——每个齿轮都精确咬合,牵一发而动全身。想要改变功能?对不起,你需要重新设计整个机芯。

这就是为什么Unix哲学历经50年依然生命力旺盛——通过保持每个组件的独立性,获得了应对未知需求的灵活性。

4.2 并行的自然性:无冲突的世界

这是我最喜欢展示的例子,想象你需要在一个大型代码库中搜索需要的文件:

传统串行方式:就像一个人拿着手电筒,逐个房间地搜索。搜索第一个文件,完成后搜索第二个,然后第三个……在我的测试中,搜索整个项目耗时42秒。

并行方式:就像派出16个人,每人负责一部分房间,同时搜索。结果呢?同样的任务只需要3.8秒。

10倍的性能提升! 这不是什么高深的优化技巧,仅仅是因为搜索工具是无状态的:

-

搜索文件A不会影响搜索文件B

-

没有共享变量需要加锁保护

-

没有竞争条件需要小心处理

-

16个CPU核心可以真正独立工作,互不干扰

如果搜索工具需要维护全局状态——比如记录搜索历史、更新进度条、或者保持结果的顺序——并行化会变得复杂且低效。你需要处理线程同步、锁竞争、死锁风险……最后可能发现,并行版本甚至比串行更慢。

无状态设计让并行变得自然而然。这就是为什么现代的大数据处理框架(MapReduce、Spark)都采用无状态的计算模型——不是因为他们不想要状态,而是因为只有这样才能真正发挥成千上万个核心的计算能力。

4.3 简单性:没有生命周期管理

看看有状态服务需要背负的沉重包袱:

启动时的仪式:

-

初始化连接池,确保有足够的数据库连接

-

加载配置文件,恢复上次的运行状态

-

检查未完成的任务,重建内存缓存

-

启动后台线程,开始心跳检测

关闭时的清理:

-

保存当前状态,以便下次恢复

-

等待所有请求处理完成,不能丢失用户数据

-

优雅地关闭所有连接,释放所有资源

-

通知其他服务自己要下线了

崩溃后的恢复:

-

检查数据一致性,是否有损坏?

-

恢复中断的事务,用户的钱有没有丢?

-

重建索引和缓存,性能能否恢复?

这就像经营一家24小时营业的便利店——开店要准备货架、收银系统、监控设备;关店要盘点库存、结算账目、清理卫生;如果突然停电,还要检查冷藏柜、恢复收银数据、安抚排队的顾客。

而无状态服务就像计算器——插电就能用,断电就停止,重启立即恢复。没有状态恢复流程,没有繁琐的清理工作,崩溃了重启就行。

这种简单性不仅降低了开发复杂度,更重要的是提高了系统的可靠性。复杂的生命周期管理往往是bug的温床——忘记释放资源导致内存泄漏,清理顺序错误导致死锁,恢复逻辑有漏洞导致数据不一致……

4.4 可测试性:确定性的力量

测试无状态函数就像测试数学公式——2+3永远等于5。不需要准备环境,不需要清理状态,不需要模拟依赖。

测试有状态系统则像做化学实验,处处是坑:

-

环境污染:其他测试留下的全局状态、数据库遗留数据

-

依赖地狱:模拟数据库、消息队列、外部API

-

时序问题:测试顺序依赖、并发干扰、异步等待

而无状态则带来确定性——相同输入永远产生相同输出。测试失败时,你知道是逻辑错误,而不是环境问题。

05

现实的权衡

5.1 什么时候需要状态

有些场景,状态不是可选项,而是必需品:

游戏世界需要持续性。玩家辛苦打下的装备、升级的等级、探索的地图,这些都是游戏体验的核心。没有人愿意玩一个每次登录都要重新开始的RPG游戏。

用户界面需要响应性。购物车里的商品、表单填写的内容、页面滚动的位置——这些临时状态虽然不需要永久保存,但在用户会话期间必须保持,否则每次操作都要重新来过。

资源管理需要经济性。数据库连接、网络套接字、线程池——这些都是昂贵的资源。每次请求都创建新连接不仅慢,还可能耗尽系统资源。连接池通过复用连接,用少量的状态换取了巨大的性能提升。

5.2 如何选择?一个简单的判断标准

我最喜欢用这个问题来判断:

“如果系统崩溃重启,用户能接受从零开始吗?”

-

编译器崩溃了?重新编译就行 → 无状态

-

游戏崩溃了?存档丢失不可接受 → 有状态

-

搜索崩溃了?重新搜索就行 → 无状态

-

购物车崩溃了?商品丢失很恼人 → 有状态

这个简单的问题能帮你快速定位系统的本质需求。

5.3 混合策略:现实世界的智慧

无状态和有状态,看上去是布尔变量true/false般的两个完全对立的值。但这其实是中文语境里的一个误解——英文的 stateless/stateful 并非“无/有状态”的二元开关,更像 -less/-ful 的“程度词”:强调依赖的轻重与记录方式的取舍,而非是否“完全没有/完全存在”。

真实系统也很少是纯无状态或纯有状态,而是智慧地混合使用。

最常见的模式:无状态计算 + 有状态存储

这就像餐厅的运营模式:服务员(无状态)可以随时换班,任何服务员都能为任何桌子服务;但收银系统(有状态)必须准确记录每一笔账单。应用服务器是无状态的,可以随意扩展;数据库是有状态的,负责持久化。

现代云架构几乎都采用这种模式:

-

无状态的API服务器 → 有状态的数据库

-

无状态的Lambda函数 → 有状态的DynamoDB

-

无状态的容器 → 有状态的Redis缓存

Event Sourcing:用无状态事件构建有状态系统

不直接存储状态,而是存储所有导致状态变化的事件。账户余额不是一个数字,而是所有存取款事件的累加结果。就像银行的流水账——每笔交易都是独立的、不可变的,但累加起来就是你的账户余额。这种方式既保留了完整的历史,又能灵活地重建任意时刻的状态。

5.4 核心洞察

选择无状态还是有状态,不是技术信仰的问题,而是工程权衡的艺术。无状态不是目的,而是手段——它帮助我们构建更简单、更可靠、更可扩展的系统。

状态并不是坏的,无管理的状态才是问题的根源。最好的设计不是完全无状态,而是在正确的地方、以正确的方式管理必要的状态。就像生活中的断舍离——不是要扔掉所有东西,而是只保留真正重要的,并且妥善管理它们。

06

AI时代的新思考

6.1 Claude Code的选择:具体的技术对比

回到开头的质疑,让我们用事实说话。

根据Anthropic团队在5月份的博客访谈《Claude Code: Anthropic's Agent in Your Terminal》,他们测试了RAG(向量索引)等多种方案后,最终选择了"agentic search"——就是使用glob、grep这些常规的代码搜索。令人意外的是,这种方式“在性能上大幅超越了所有其他方案”。

当前主流的AI编程助手采用了三种截然不同的技术路线:

-

Cursor的向量索引方案: 采用AI原生设计,使用Merkle树快速索引代码库,将代码智能分块后生成向量嵌入,存储在远程向量数据库Turbopuffer中。优势是语义理解——搜索“用户认证”能找到login、authenticate、verifyUser等相关函数,即使没有准确关键词。

-

JetBrains的传统索引方案: 经过20年打磨的索引系统,通过深度解析创建PSI树和stub索引。支持强大的代码导航、重构和智能提示,是企业级IDE的黄金标准。

-

Claude Code的无索引方案: Claude Code选择了最简单直接的方案——每次搜索都是实时执行,不依赖任何预构建的索引。根据逆向工程分析,它内部包含GrepTool(支持完整正则表达式的内容搜索)、GlobTool(文件模式匹配)等经典Unix工具(当然随着架构迭代现在可能有一定优化)。就像直接在终端输入grep命令一样简单纯粹。

6.2 为什么“健忘”反而更好?

这个反直觉的选择,背后有四个关键优势:

1. 零配置的自由 大型项目中,Cursor需要上传生成嵌入,IntelliJ需要构建索引——往往耗时几分钟。Claude Code?立即可用。更重要的是无状态命令带来的组合能力:

bash

tail -f app.log | claude -p "如果看到异常就通过Slack通知我"

这种管道组合的优雅,是索引系统永远无法提供的。

2. 确定性的价值 向量搜索失败时,调试是噩梦——是嵌入质量?语义偏差?索引过期?grep的行为完全可预测:搜索"processPayment"就是精确匹配,失败原因只有一个——关键词不匹配。这种确定性在调试复杂问题时无比宝贵。

3. 隐私的根本保障 Cursor需要上传代码生成嵌入向量。虽然声称“不存储”,但学术研究已证明可从嵌入反推原始内容。Claude Code的grep完全本地执行,从架构上杜绝了泄露可能——不是通过加密,而是让泄露变得不可能。

4. 维护的零成本 没有“索引卡住”,没有“缓存损坏”,没有后台进程偷偷吃CPU。每次搜索都是全新开始,每次结果都是最新真相。

6.3 不同场景,不同选择

这不是技术优劣的绝对判断,而是设计哲学的不同选择。每种方案都有其最适合的场景:

Cursor的向量索引适合创意编程场景——当你大概知道要什么但不确定具体名称时,语义搜索能帮你探索代码库。它特别适合学习新项目或寻找灵感。

JetBrains的传统索引是企业级开发的黄金标准——当你需要可靠的重构、精确的类型检查、复杂的代码导航时,经过20年打磨的索引系统无可替代。

Claude Code的grep方案则是Unix哲学的现代传承——当你重视简单、可控、可组合时,当你需要绝对的确定性和隐私保护时,这种“原始”的方案反而是最先进的选择。

正如Boris所说:

“Claude Code不是一个产品,而是一个Unix工具。”

6.4 无状态之美:在AI时代的新意义

Claude Code的选择,让我们重新思考什么是“智能”。 在一个AI无处不在的时代,真正稀缺的不是智能,而是可预测性;不是功能的丰富,而是行为的确定;不是记住一切,而是知道何时遗忘。

这就是为什么grep在2025年依然重要,为什么Unix哲学历经50年依然闪光,为什么Claude Code的“倒退”其实是一种清醒。

简单的工具活得最久,“健忘”的设计最自由。

致谢:

特别感谢我的Mentor浩哲在本文撰写过程中提供的宝贵启发与建议。

-End-原创作者|余志臻

感谢你读到这里,不如关注一下?👇

你平时在IDE里用“全局搜索”多还是“语义搜索”多?欢迎评论留言分享。我们将选取1则优质的评论,送出腾讯云定制文件袋套装1个(见下图)。9月23日中午12点开奖。