丑东西

经济学

新一代如何重写美的规则,并在此过程中创造了全新的消费经济

市场影响

核心驱动力

摘要

“丑东西经济学”代表了一种根本性的转变:它不再追求传统的美学标准,而是拥抱那些“丑萌”“怪异”,或“反传统审美”的产品。这一新兴的消费现象,涵盖了从玩具、服装到日常用品等多个品类,正在重塑我们对于价值、吸引力和情感连接的认知。

“丑东西”搜索量年增长

Labubu IP 年收入增长

2025年中国情感消费市场预期规模

这一经济形态不仅关乎产品,更反映了当代社会文化对“反完美主义”的追求、对个体表达空间的寻找,以及对“情感价值”的重视。其成功很大程度上归功于电商平台的崛起,以及Z世代消费者将购买视为自我表达与情感寄托的消费观念。

1. 产品层面:“丑萌”魅力

1.1 定义“丑萌”:新美学范式

中文语境下的“丑萌”美学,代表了当代设计与消费偏好的重要转向。它挑战了传统的美与吸引力观念,将传统意义上的“不讨喜”或“怪异”特征,通过可爱、幽默或亲和力元素进行重新组合[595][617]。

日语中的“きもかわ”(kimokawa)一词,融合了“恶心”(kimochiwarui)与“可爱”(kawaii),精准捕捉了这种既排斥又吸引的矛盾状态[172]。这种悖论式组合创造出一种认知失调,因其出乎意料而令人着迷。

这一美学风潮可以理解为一种“反设计”,或是对过度精致、可预期美学的逆反[226][228]。它通过惊喜和对期望的颠覆获得关注,有意识地融入混沌、不对称,甚至“嘈杂”的元素,实现独特的视觉与情感冲击。

1.2 热门品类与案例分析

Labubu

Pop Mart旗下“精灵天团”系列,拥有尖牙与不对称眼睛

Uglydoll

“独特、原创”为理念的原创毛绒角色

马踏飞燕

源自甘肃省博物馆藏品的“丑萌”玩偶

青蛙勺子

陶瓷勺,手柄为张口青蛙造型

“丑萌”美学已渗透进多元产品类别。一个典型例子是Labubu,出自香港插画师龙家升,由中国玩具巨头Pop Mart推广。Labubu凭借尖牙、不对称眼睛和淘气笑容,成为全球现象,限量款在二手市场被炒至高价[166][168]。

Uglydoll由David Horvath与Sun-Min Kim创作,毛绒角色以“丑但可爱”为特色,从个人礼物发展为成人收藏品,并进入博物馆展览[200][201]。

在文创产品领域,甘肃省博物馆的“马踏飞燕”玩偶颇具代表性。这个毛绒玩具改变了原汉代青铜器的威严形象,以呆萌表情和歪斜姿态成为爆款,迅速售罄[170][171]。

1.3 设计哲学:拥抱不完美与反叛

“丑东西经济学”的设计哲学,有意背离传统的美与完美,转而去接纳不完美、叛逆与幽默。创作者陈二狗正是在“可爱”市场高度内卷时,选择以“丑”或个性化瓷器实现“美学创新”[1][4]。

设计原则

- 夸张形态与非常规比例

- 融入幽默与反讽意味

- 挑战主流美学标准

- 营造情感共鸣与故事性

“淘宝丑东西大赛”进一步明确了这一哲学,其评审原则强调:“丑也要有态度:自由、无拘无束、奔放;丑也能带来某些启发,哪怕只是开怀一笑”[13]。这鼓励了大胆、非常规且充满趣味与解放感的设计。

1.4 新兴趋势:从猎奇单品到IP化系列

“丑东西经济学”正显现出向IP化系列开发的重要趋势。例如Labubu这一角色已从单一设计发展为庞大IP,拥有超过300种变体,涵盖毛绒玩具、手办、时尚配饰乃至高价艺术品[402]。

IP拓展策略

“精灵天团”系列(含Labubu)在2024年为Pop Mart带来30.4亿元收入,同比大增726.6%,显示出强大且持续的市场需求[351][343]。

这种由IP驱动的拓展,得益于盲盒、限时发售及明星代言等策略。全球影响力已延伸至中国、意大利、西班牙、英美等市场,显示出主流吸引力[403]。

2. 市场与商业层面:“丑”出商机

2.1 商业模式:电商与社交电商先行

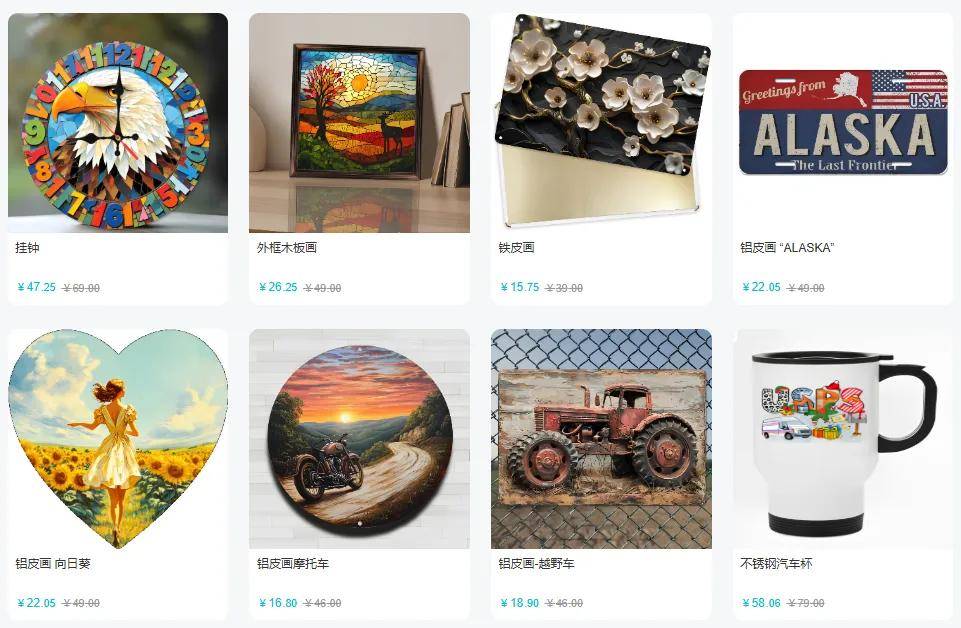

“丑东西经济学”主要依托电商与社交电商平台,为这类非常规产品的发现、传播与销售提供了理想土壤。中小企业与个体创作者,借助如淘宝、天猫、小红书、抖音等平台,触达以年轻数字原住民为主的受众[1][4]。

生产模式

- 手工/小批量独特性与专属感

- 灵活制造迅速响应市场趋势

- 定制化D2C个性化服务

平台策略

- 独立店铺创作者自有品牌

- 社群建设用户共创与共创

- 病毒式营销社交平台裂变

以“淘宝丑东西大赛”为例,电商平台主动培育细分市场,提供展示与推广渠道,同时打造用户共创与发现生态[1][13]。

2.2 营销策略:放大新奇感、稀缺性与社交话题

在“丑东西经济学”中,营销策略高度依赖产品自身的新奇属性,并通过制造稀缺感与社交话题实现病毒式传播。产品本身的非常规性就是核心营销资产,其“丑”成为话题点,鼓励用户拍照、录视频、写评论,自发形成内容传播。

核心营销策略

飞恋伞业组建团队,实时追踪网络热点,监测“淘宝丑东西大赛”,预判最新趋势,并主动在抖音、B站等平台发布内容,维系高曝光与吸引力[1][13]。

陈二狗最初拒绝“丑东西大赛”提名,反而引发网友好奇,想一探究竟这把勺子“到底有多丑”,最终推动了产品热度[59]。

2.3 消费行为:购买“丑东西”背后

驱动“丑东西经济学”的消费行为,植根于对个性化、情感连接与社交表达的渴望,尤其体现在Z世代等年轻群体。购买“丑东西”成为一种反叛主流、彰显独特身份、在非常规中发现幽默与快乐的方式[255][409]。

心理驱动力

行为特征

Labubu等产品能够引发消费者强烈情感共鸣,有人通宵排队购买,有人高价求购。盲盒模式又将惊喜与收藏心理结合,为消费体验增加了一层情感价值[402]。

2.4 市场规模与增长轨迹

中国市场数据

全球扩张

“丑东西经济学”展现出显著的增长势头和扩张影响力。中国设计师玩具市场规模在2023年超过500亿人民币,“丑萌”产品占据越来越大的份额[325]。

Labubu IP在2024年创造了30.4亿人民币收入,为Pop Mart“精灵天团”系列带来726.6%的年增长。整个潮玩产业,中国现存企业达22,300家,仅2025年前四个月就新增3,443家[323]。

增长催化剂

3. 文化与心理层面:“丑”的深层意义

3.1 文化背景:“反完美主义”的兴起与“审丑”

“丑东西经济学”的兴起,植根于对传统完美主义的反思与对真实、个性甚至不完美的拥抱。这种“反完美主义”浪潮,是对社交媒体、广告及主流文化所宣扬的精致标准的一种逆反[271]。

文化转变

- 对过度精致标准的厌倦

- 追求真实与人性化

- 拥抱非常规之美

- 玩味颠覆文化符号

中文网络文化中的“审丑”,即对传统审美标准下“不美”事物的欣赏或戏谑式庆祝,亦推动了这一趋势。淘宝等平台举办“丑东西大赛”,吸引用户分享、投票,形成以非常规美学为核心的社区文化[234][255]。

这种文化土壤让“丑东西经济学”蓬勃发展,顺应了社会对个性更包容、对主流理想更批判的大趋势。“丑”成为抵抗、幽默与新美学认同的载体。

3.2 社会心理因素:身份、反叛与情感表达

“丑萌”消费与基本的社会心理需求密切相关,包括身份建构、反叛主流和情感满足。尤其对正处于自我探索的年轻人而言,“丑萌”产品成为建构与表达身份认同的工具[236][255]。

身份建构

非常规选择彰显个性与非从众

反叛姿态

挑战主流审美与商业压力

情感慰藉

通过幽默与陪伴缓解压力

对“丑萌”的接纳,也是对社会同质化审美标准的反抗。通过选择非常规物品,消费者拒绝从众压力,自主定义价值,在美学选择受商业与媒体强力影响的当下获得一种掌控感。

这些产品也是情感表达的载体。其古怪、幽默甚至略带不安的外表,能唤起从欢乐到慰藉的多元情感,成为压力释放、人际联结和生活乐趣的来源。

3.3 “丑东西经济学”作为“情感价值经济”的分支

“丑东西经济学”是更广泛“情感价值经济”的重要分支,消费决策越来越由情感满足、自我表达与心理幸福感驱动,而非单纯实用或传统美学标准[644][645]。

情感价值主张

情感收益

- 趣味与快乐

- 慰藉与陪伴

- 怀旧与联结

- 叛逆与个性

消费动机

- 自我关怀与身心健康

- 社交连接与对话

- 个性彰显与身份认同

- 惊喜与新奇体验

这一趋势体现在“情感品牌”的兴起,企业通过与特定情感或生活方式绑定,建立与消费者的深度情感连接。在“丑东西”语境下,表现为庆祝不完美、鼓励自我接纳、培育小众美学社群[674][678]。

随着消费者日益关注心理健康和情感幸福,对具有真实情感价值的产品——包括“丑东西经济学”——的需求将持续上升。这种消费观的转变,反映出人们愈发认识到消费可成为自我关怀、解压与个性表达的途径[665]。

3.4 “反设计”运动及其对“丑”美学的影响

兴起于1960-70年代的“反设计”运动,反对建筑与设计领域的理性与功能至上,与当代“丑东西经济学”在哲学和美学上有诸多共通之处[226]。反设计倡导混沌、不对称,以及对既有范式的挑战。

“反设计”原则

- 拒绝和谐与秩序优先

- 接纳混沌与不对称

- 以表达性与挑衅性为目标

- 回应个体与文化需求

当代应用

- 撞色与非常规配色

- 非常规比例与形态

- 看似随机的组合

- 稚拙或令人不安的视觉

“反设计”的影响体现在许多“丑”产品刻意颠覆传统设计规范。这种美学混搭不协调的色彩、别扭的比例、看似随机的组合,旨在引发强烈反应或提供有别于流水线产品的另类美学[682][683]。

“丑萌”美学以“不讨喜”与可爱特征的融合,可视为对“反设计”更具玩味色彩的演绎。通过拥抱传统意义上的设计“缺陷”,这些产品获得了独特个性和感染力。“反设计”的遗产,为我们理解“丑东西经济学”的文化与美学根基提供了重要视角。

丑东西经济学的未来展望

随着我们迈入情感价值高于传统美学的新消费时代,“丑东西经济学”不仅仅是一种风潮,更代表了市场基础逻辑的转变。Z世代对真实、个性与情感连接的追求,催生了全新的价值创造与市场机遇模式。

市场增长

随着情感价值消费持续扩张,丑萌IP有望实现持续增长

全球拓展

对真实与个性的追求,使“丑”美学具备跨文化吸引力

创新空间

新品类与应用不断涌现,超越玩具与收藏