在首款产品楼里App宣传的时候,遇到个非常有意思的话题:这个产品不行,直接开始下一个,做上十几款产品,才可能找到爆款的感觉。

说法非常认可,但自己的想法比较另类。

个人更倾向于把一款产品做成,而不是持续出新产品,然后期望有1-2个爆款。

在首款产品上经历过毒打后,直接断崖式的理性起来了,至少第一阶段感性状态居多,说白点就是想当然的幻想。

两个说法的关键差异是:专注深度还是探索广度。

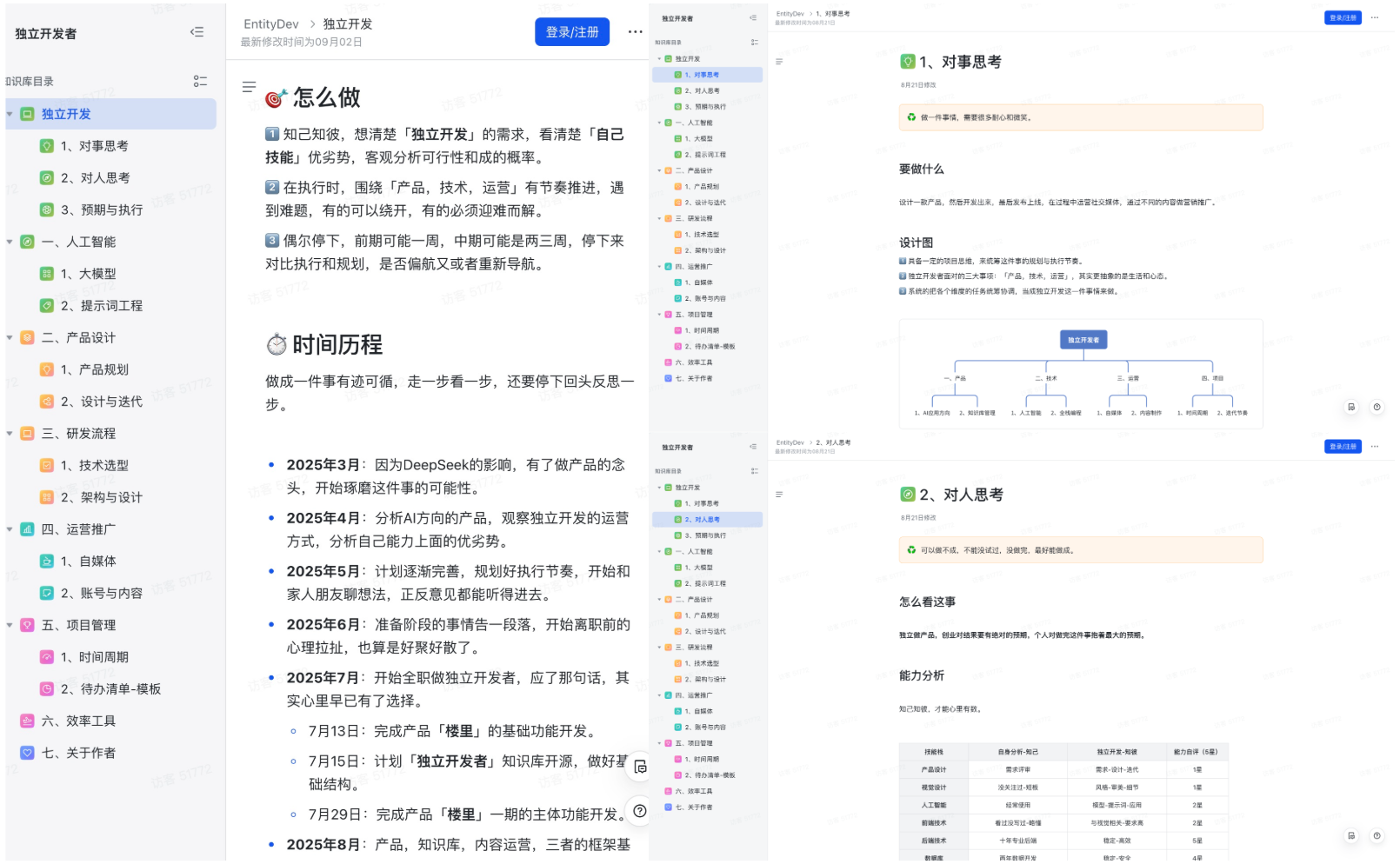

不过共同点也很明显,需要摸准需求场景,快速开发一个最小版本的产品,并且把产品曝光在用户视野内,分析真实的转化效果,基于用户反馈来确定优化方向。

不管是产品,还是开发者自己做产品的能力,都不可能一蹴而就,总得有一个尝试,验证,迭代,沉淀的过程。

道理是这样说的,但是上手后做下来,极有可能因为摸黑找路,导致偏航的结果。

♻ 做一个产品策略,偏感性

✅ 将自己的时间和精力,深度的投入在一款产品上,预期是做出双方满意的高质量产品,可以持续积累垂直领域的经验和知识,容易在开发者和用户之间建立联系,从而形成一定的竞争壁垒。

❎ 经典的鸡蛋放在一个篮子里,风险不够分散,产品的验证周期过长,如果方向和定位错误,所有的付出可能都是白搭。

♻ 做多个产品策略,偏理性

✅ 快速开发和推出多个产品,通过市场的真实反馈,更有概率找到准确的方向,然后再重点投入其中少数的产品,经典的鸡蛋不放在一个篮子分散风险,可以积累不同领域的经验。

❎ 时间和精力分散在多个产品,功能普遍停留在浅显的表层,半成品自然很难长期留住用户,并且运营,推广,维护的成本都很高。

♻ 可行性分析,客观和主观

1️⃣ 客观主要分析市场:当前AI能力的加持下,可以在0-1的过程中,快速拿出三五款轻量级的产品,从广度中找到方向后再聚焦深耕。

2️⃣ 主观只看个人追求:以自己的想法为例,不管是已发布的楼里App,还是正在开发的楼里Web网站,目的都是踩人工智能的风口,并且把产品当成一个长期的IP去维护,里面的功能模块就是内容,根据实际情况迭代更新,直到产品做成,或者做不成选择放弃。

做选择的时候,个人不习惯非一即二的单选逻辑,更多是在理性的尝试,和主观的追求方向上,找到比较自洽的平衡点,当然不管哪种路线的选择,都可能面临适可而止,重新导航的难题。

PS:《独立开发者》知识库已开源,公众号私信「楼里」免费获取。

做首款产品的时候,遇到个非常有意思的话题:这个产品不行,直接开始下一个,做上十几款产品,才可能找到爆款的感觉。

做首款产品的时候,遇到个非常有意思的话题:这个产品不行,直接开始下一个,做上十几款产品,才可能找到爆款的感觉。