在广袤的田野上,农田水利是保障粮食安全、促进农业稳定发展的命脉。随着科技的飞速发展,传统农田水利管理模式已逐渐难以满足现代农业的需求。农田水利综合信息管理平台应运而生,它犹如一位 “数字护旗手”,以科技赋能农田水利管理,为农业插上智慧的翅膀,助力实现农业现代化。

一、项目背景

我国是一个农业大国,农业用水占全国用水总量的大部分,农田水利设施的完善程度和运行管理效率直接关系到粮食产量和农业可持续发展。然而,长期以来,由于农田水利工程点多面广、管理手段相对落后等原因,存在着水资源利用效率不高、工程运行维护不及时、水旱灾害预警和应对能力不足等问题。随着物联网、大数据、云计算、人工智能等现代信息技术的不断成熟和广泛应用,为农田水利管理提供了新的思路和手段。农田水利综合信息管理平台项目旨在通过整合各类农田水利信息资源,构建一个全面、高效、智能的管理平台,实现农田水利的精细化、科学化和信息化管理。

二、建设内容

(一)基础设施建设

- 监测站点部署 :在农田水利灌溉区、水库、渠道、泵站等关键部位安装各类监测设备,如水位计、雨量计、流量计、水质传感器等,实时获取水情、雨情、墒情、水质等信息,为平台提供精准的数据支持。同时,在重要水利设施周边安装视频监控设备,实现对设施运行状态和周边环境的可视化监管。

- 通信网络搭建 :利用 4G/5G 无线通信技术、卫星通信技术以及有线通信网络,构建覆盖整个农田水利区域的通信网络,确保监测数据能够实时、稳定地传输至管理平台。

(二)数据采集与传输系统

- 数据采集 :通过监测设备采集各类农田水利相关数据,包括气象数据(气温、湿度、风速、风向等)、土壤数据(含水量、肥力、温度等)、水资源数据(水库水位、渠道流量、地下水位等)、水利工程运行数据(泵站运行状态、闸门开合度等)以及农业生产数据(作物种植面积、品种、生长周期等)。

- 数据传输 :采用多种通信协议和数据传输方式,将采集到的数据进行加密处理后,通过通信网络传输至数据处理中心。在传输过程中,确保数据的完整性、准确性和安全性,避免数据丢失或被篡改。

(三)管理服务平台开发与应用

- 数据中心建设 :对接收到的海量农田水利数据进行清洗、分类、存储和管理,建立统一的数据仓库。运用大数据处理技术,对数据进行深度挖掘和分析,提取有价值的信息,如水资源利用效率、灌溉用水需求预测、水利设施运行趋势等,为农田水利决策提供数据支持。

- 业务应用系统 :

- 灌溉管理模块 :根据土壤墒情、气象条件和作物需水规律,制定科学的灌溉计划,实现精准灌溉。通过对灌溉设备的远程控制,如水泵启停、阀门开合等,提高灌溉效率和水资源利用效率,减少灌溉用水浪费。

- 水资源管理模块 :实时监测和分析水资源的分布、利用情况,对水库、渠道等水利工程进行水量调度管理,实现水资源的合理配置和优化利用。同时,对地下水开采进行监测和控制,防止地下水过度开采导致的地质问题。

- 水利设施管理模块 :对农田水利工程的基本信息、运行状况、维护记录等进行全生命周期管理。通过定期巡检计划和故障报警功能,及时发现和处理水利设施存在的问题,确保工程的安全运行和长期稳定发挥效益。

- 灾害预警与应急管理模块 :结合气象预报、水情监测数据和地理信息,建立灾害预警模型,对洪涝、干旱等自然灾害进行实时预警。在灾害发生时,迅速启动应急预案,通过平台发布应急指令,指挥调度抢险救灾工作,降低灾害损失。

- 决策支持系统 :运用数学模型、模拟分析等手段,对农田水利发展进行综合评估和预测。根据数据分析结果,为农田水利规划、投资决策、政策制定等提供科学依据,提高决策的科学性和合理性。

(四)用户终端与展示系统

- 电脑端 :面向水利管理部门、农业生产经营者等用户,提供全面、详细的系统功能界面,方便用户进行数据查询、分析、报表生成、决策支持等操作,满足不同层次用户的业务需求。

- 移动端应用 :开发手机 APP 或微信小程序,方便用户随时随地查看农田水利信息,如水位、降雨量、土壤墒情等实时数据,接收预警信息和系统通知。同时,移动端应用支持简易的灌溉控制、设施报修等功能,提高用户使用便捷性。

三、核心技术

(一)物联网技术

- 实现设备互联 :通过物联网技术,将分布在农田水利区域的各类监测设备、控制设备等连接起来,形成一个庞大的物联网网络。这些设备能够自动采集数据并上传至平台,同时接收平台的控制指令,实现设备之间的互联互通和协同工作。

- 提升数据采集效率 :物联网传感器具有高精度、高频率、自动化等特点,能够实时、准确地采集农田水利相关的各种数据,大大提高了数据采集的效率和质量,为平台的运行提供了丰富的数据资源。

(二)大数据技术

- 数据整合与存储 :对来自不同来源、不同类型(结构化、半结构化、非结构化)的农田水利数据进行整合和存储,构建统一的数据仓库。通过分布式存储技术,能够高效地存储海量数据,确保数据的安全性和可靠性。

- 数据分析与挖掘 :运用数据挖掘算法和分析模型,对海量数据进行深度挖掘,发现数据中的隐藏规律和趋势。例如,通过对历史气象数据、土壤墒情数据和作物生长数据的分析,预测农作物的灌溉用水需求,为精准灌溉提供依据;通过对水利设施运行数据的分析,提前预测设备故障,降低维修成本和停机时间。

(三)云计算技术

- 提供计算与存储资源 :基于云计算平台的强大计算和存储能力,为农田水利综合信息管理平台提供弹性可扩展的资源支持。根据平台的实际业务需求,自动分配计算资源和存储空间,确保平台的高效运行和稳定可靠。

- 降低建设与运营成本 :采用云计算服务模式,无需大量投资建设自己的数据中心和服务器设备,减少了硬件投资成本和维护管理成本。同时,云计算平台的专业运维团队能够保障平台的安全性和稳定性,提高系统的可用性。

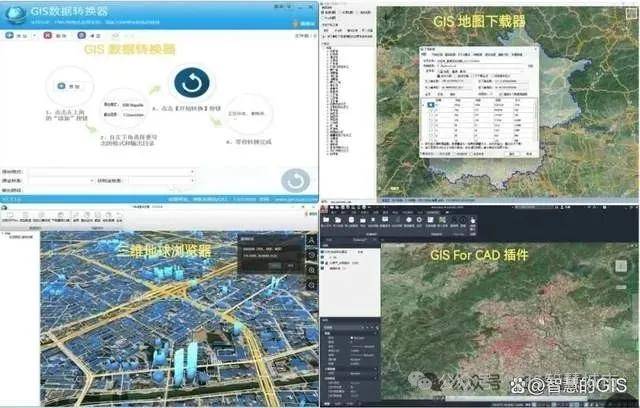

(四)地理信息系统(GIS)技术

- 空间数据管理与可视化 :对农田水利相关的地理空间数据,如地形地貌、河流水系、水利工程分布、农田地块等进行有效的管理。通过 GIS 地图可视化功能,将各类数据以直观的地图形式展示出来,方便用户快速了解农田水利设施的分布和运行状况,实现对水利资源的空间分析和管理。

- 空间分析与决策支持 :利用 GIS 强大的空间分析功能,如缓冲区分析、叠加分析、网络分析等,为农田水利决策提供科学依据。例如,通过分析水库的淹没范围和影响区域,为水库调度和移民安置提供决策支持;通过对灌溉渠道的水流路径分析,优化灌溉布局和渠道设计。

地图数据的下载、转换、浏览、编辑(基于 AutoCAD),可使用此网站的相关工具: http://GeoSaaS.COM

(五)人工智能技术

- 智能预测与预警 :基于机器学习算法和深度学习模型,对农田水利数据进行学习和训练,建立智能预测模型。例如,通过对气象、水文数据的学习和分析,预测洪水、干旱等自然灾害的发生时间和强度,提前发出预警信息;通过对作物生长模型和土壤墒情模型的构建,预测农作物的产量和灌溉用水需求,为农业生产提供决策支持。

- 图像识别与分析 :在视频监控和无人机拍摄的图像数据中,应用图像识别技术,实现对水利设施运行状态、农田受灾情况、水土流失等信息的自动识别和分析。例如,通过对水库大坝的视频图像进行分析,识别大坝的裂缝、渗漏等安全隐患;通过对农田受灾区域的航拍图像进行分析,快速统计受灾面积和程度,为灾害评估和理赔提供数据支持。

四、项目价值与应用效果

(一)提高水资源利用效率

通过精准的灌溉控制和水资源优化调度,确保每一滴水都能得到合理利用,避免水资源的浪费和过度开采,提高水资源的利用效率,保障农业可持续发展。

(二)提升水利设施运行管理水平

实现对水利设施的实时监测和全生命周期管理,及时发现和处理设备故障和安全隐患,延长水利设施的使用寿命,降低运行维护成本,提高水利设施的运行效益和服务质量。

(三)增强灾害预警和应急处置能力

利用先进的灾害预警模型和应急管理系统,在灾害发生前及时发出预警,为防灾减灾争取宝贵时间。在灾害发生时,能够迅速启动应急预案,提高应急处置效率,减少灾害损失,保障农业生产安全和农民生命财产安全。

(四)促进农业现代化和产业升级

为农业生产提供科学的数据支持和决策依据,推动农业生产方式的转变和产业升级,提高农业生产效率和农产品质量,促进农业现代化发展,增加农民收入。

五、面临的挑战与未来展望

(一)数据质量和安全问题

随着平台数据量的不断增加,数据质量和安全问题日益突出。需要进一步加强数据质量控制机制,完善数据清洗、校验、修复等环节,确保数据的准确性和可靠性。同时,加强对平台数据的安全防护措施,防止数据泄露、篡改和被恶意利用,保障平台的安全稳定运行。

(二)技术标准和规范不完善

目前,农田水利信息化领域尚缺乏统一的技术标准和规范,导致不同地区、不同厂家的系统之间存在兼容性问题,数据共享和互操作性受到限制。未来需要加快制定相关的技术标准和规范,促进平台的规范化建设和数据的互联互通,提高平台的整体效能。

(三)人才培养和技术创新不足

农田水利综合信息管理平台的建设和运行需要既懂水利专业知识又掌握信息技术的复合型人才,但目前这类人才相对匮乏。同时,随着科技的不断发展,平台需要不断引入新的技术和理念,以满足日益增长的业务需求。因此,需要加强人才培养和引进,鼓励科研创新,加大对关键技术的研发投入,推动平台技术的不断进步和升级。

总之,农田水利综合信息管理平台项目作为智慧农业建设的重要组成部分,为农田水利管理带来了前所未有的机遇和变革。通过不断完善平台建设,克服面临的挑战,充分发挥其价值和优势,将有力推动我国农田水利事业的现代化发展,为保障国家粮食安全、促进农业可持续发展提供坚实的支撑。

欢迎您用微信扫描以下二维码关注“GIS智慧城市”,为您提供测绘地理信息及智慧城市相关的技术、管理、行业方案和个人成长等文章。