论文信息

论文标题:Reinforced Causal Explainer for Graph Neural Networks

论文作者:Xiang Wang, Yingxin Wu, An Zhang, Fuli Feng, Xiangnan He, Tat-Seng Chua

论文来源:

论文地址:link

论文代码:link

Abstract

-

- 核心需求:可解释性是探究图神经网络(GNNs)的关键,需回答 “GNN 为何做出某一预测” 的问题。

-

- 主流技术:特征归因(Feature Attribution)是主流解释技术,通过突出输入图中的 “解释性子图”,揭示该子图如何推动 GNN 产生预测结果。

-

- 现有方法路径:现有归因方法多通过梯度类(gradient-like)或注意力分数(attention scores)为边分配重要性,再选择分数 Top 的边构成解释性子图,具体包括:

-

-

- 基于梯度信号:通过将模型预测结果反向传播到图结构,获取边的梯度相关重要性;

-

-

-

- 基于掩码 / 注意力:通过掩码函数或注意力网络生成边的掩码 / 注意力分数,用部分图(掩码 / 注意力筛选后)逼近原预测;

-

-

-

- 基于扰动:通过扰动图结构(如移除子图、计算 Shapley 值)观察预测变化,确定边的重要性。

-

-

- 关键缺陷:现有方法存在一个不合理假设 ——所选边线性独立,完全忽略边之间的依赖关系,尤其是边的 “协同效应”(coalition effect),导致解释性子图存在两大问题:

-

-

- 不可靠(unfaithful):无法真实反映 GNN 的决策逻辑,可能包含与预测无关的虚假关联边;

- 冗余(verbose):包含重复或对预测贡献微弱的边,解释效率低;

-

-

- 方法定位:基于强化学习(RL)的智能体,专门解决现有方法忽略边依赖与协同效应的问题。

-

- 核心框架:序列决策过程:将解释子图的构建转化为 “逐步添加边” 的序列决策 —— 从空集开始,每次向已选子图中添加 1 条具有显著重要性的边,最终生成完整解释性子图。

-

- 技术细节:

-

-

-

策略网络(Policy Network):负责预测 “添加边” 的动作,即判断当前应选择哪条边加入子图;

-

奖励机制(Reward):量化所选边对 GNN 预测的因果效应(causal effect),核心作用是:

-

考虑新添加边与已选边的依赖关系,判断二者是否能协同形成 “边联盟”(coalition);

-

若协同效应强(对预测推动作用显著)则给予高奖励,反之则低奖励,避免冗余 / 无关边;

-

-

训练目标:通过策略梯度(policy gradient)优化边序列的奖励总和,确保生成的解释性子图既可靠又简洁。

-

-

-

- 核心优势:

-

-

-

解释质量:生成的解释性子图更可靠(faithful)、更简洁(concise),能真实反映 GNN 决策逻辑;

-

泛化能力:对未见过的图(unseen graphs)具有更好的泛化性,可适配不同类型的 GNN 模型。

-

-

-

- 实验验证:

-

-

- 实验场景:在 3 个图分类数据集上,对不同 GNN 模型进行解释;

-

-

-

- 评估维度:

-

-

-

-

- 定量指标:预测准确率(Predictive Accuracy,衡量子图还原 GNN 预测的能力)、对比度(Contrastivity,衡量类间解释的区分度);

-

-

-

-

-

- 定性验证:通过合理性检验(sanity checks)和可视化检查(visual inspections);

-

-

-

-

- 结果结论:RC-Explainer 在定量指标上达到或超越当前最先进方法(state-of-the-art),且顺利通过定性验证。

-

-

- 代码与数据可获取性:相关代码和数据集已开源,地址为 https://github.com/xiangwang1223/reinforced causal explainer。

-

- 关键词关联:紧密围绕图神经网络(GNNs)、特征归因(Feature Attribution)、可解释方法(Explainable Methods)、因果效应(Cause-Effect)四大核心方向,解决现有技术的因果性与边依赖缺失问题。

1 INTRODUCTION

1.1 研究背景:GNN 的优势与可解释性需求

1. GNN 的核心价值

-

- 图神经网络(GNNs)在图结构数据相关任务中表现突出,其成功核心在于强大的表示学习能力—— 能以端到端的方式将图的结构信息融入特征表示,适配分子图、社交网络、场景图等各类图数据场景。

2. 可解释性的必要性

-

- 随着 GNN 在公平性、安全性、鲁棒性等关键实际应用(如药物分子毒性预测、社交网络风险识别)中的深入,可解释性成为影响其落地的核心因素。用户需要明确 “GNN 为何做出某一预测”,而非仅依赖黑箱输出。

1.2 研究聚焦的可解释性类型

本文明确聚焦后验(post-hoc)、局部(local)、模型无关(model-agnostic) 的 GNN 可解释性,三大特性定义如下:

-

-

后验(post-hoc):将待解释的 GNN 视为 “黑箱”,在模型训练完成后,通过额外的解释器分析其预测逻辑,不干预原模型训练过程。

-

局部(local):针对单个图实例的预测结果进行解释(如解释某一特定分子为何被判定为致癌),而非对模型整体决策模式做全局分析。

-

模型无关(model-agnostic):解释方法不绑定特定 GNN 结构,可适配 GCN、GIN、GAT、APPNP 等各类 GNN 模型,通用性强。

-

1.3 主流解释范式:特征归因与选择

1. 范式核心逻辑

-

-

特征归因与选择(Feature Attribution and Selection)是当前解释 GNN 的主流范式,核心流程为:

-

-

-

- 归因分配:将 GNN 的预测结果 “分配” 到输入图的特征(本文聚焦边特征,即结构特征)上,为每条边赋予 “重要性分数”;

- 子图构建:筛选重要性分数 Top 的边,组成 “解释性子图”,该子图被认为是推动 GNN 做出目标预测的关键结构。

-

2. 现有归因方法的三大技术路径

1.基于梯度类信号(Gradient-like Signals)

-

-

- 原理:通过将模型预测结果反向传播到图结构,获取边的梯度相关信号(如边权重的梯度),以梯度绝对值衡量重要性;

-

-

-

- 代表方法:SA(Sensitivity Analysis)等。

-

2.基于掩码 / 注意力分数(Masks/Attention Scores)

-

-

- 原理:通过掩码函数或注意力网络生成边的掩码值或注意力权重,用 “经过掩码 / 注意力筛选的部分图” 逼近原模型预测,权重越高代表边越重要;

-

-

-

- 代表方法:GNNExplainer、PGExplainer、ReFine 等。

-

3.基于扰动的预测变化(Prediction Changes on Perturbations)

-

-

- 原理:通过扰动图结构(如移除子图、修改边存在性),观察模型预测结果的变化,变化越大代表被扰动边越重要;部分方法通过计算 Shapley 值量化这种变化;

-

-

-

- 代表方法:PGM-Explainer、SubgraphX、CXPlain 等。

-

1.4 现有方法的核心缺陷

1. 无法区分边的因果效应与关联效应

-

- 核心问题:现有方法(如梯度类、注意力类)多从 “关联角度” 分析边与预测的关系,无法识别 “因果边”(真正推动预测的边)与 “非因果边”(仅与预测存在虚假关联的边)。

-

- 实例佐证(分子图 mutagenicity 预测):氮 - 碳(N-C)键常与硝基(NO₂)共存,因此与 “致癌” 属性存在虚假关联,SA 等方法会将其列为重要边;但单独输入 N-C 键到 GNN,无法还原 “致癌” 预测,说明该边并非真实因果因素,解释结果不可靠(unfaithful)。

2. 忽略边之间的依赖关系与协同效应

-

- 核心问题:现有方法默认 “边的重要性独立”,未考虑边之间的依赖关系 —— 实际中,边常通过 “协同作用” 形成 “边联盟(coalition)”,共同影响 GNN 预测,单独分析单条边的重要性会遗漏关键协同效应。

-

- 实例佐证(分子图 mutagenicity 预测):

-

-

- 单独的 N-C 键与 “N-C 键 + 碳 - 碳双键(C=C)” 对预测的提升差异极小(预测致癌概率仅从 0.31 升至 0.35),说明二者无有效协同;

-

-

-

- 两条氮 - 氧双键(N=O)可形成硝基(NO₂),这是已知的致癌关键结构,输入两条 N=O 键时,预测致癌概率从 0.72(单条 N=O)升至 0.95,协同效应显著,但现有方法难以捕捉这种联盟作用,导致解释结果冗余(verbose) 或遗漏关键边。

-

1.5 本文解决方案的核心思路

-

-

序列添加边的筛选模式:解释性子图从空集开始,每次仅添加 1 条边,逐步构建,而非一次性筛选 Top-K 边;

-

因果效应评估依赖关系:添加边时,基于因果推断(causality)评估 “候选边与已选边的依赖关系”—— 通过对比 “已选边子图 + 候选边”(处理组)与 “仅已选边子图”(控制组)的 GNN 预测差异,计算候选边的 “个体因果效应(ICE)”;

- 筛选标准:若 ICE 为正,说明候选边与已选边形成有效联盟,为预测提供独特信息;若为负或接近零,说明候选边冗余或无关,不纳入解释性子图。

-

1.6 研究贡献

- 强调边的因果效应与依赖关系对 GNN 解释质量的关键作用,突破现有方法的 “边独立假设”;

- 将 GNN 解释任务转化为序列决策过程,提出 RL-based 的 RC-Explainer,从因果角度分析边依赖;

- 在三个数据集上通过定量指标(预测准确率、对比度)、合理性检验、可视化验证,证明 RC-Explainer 的有效性。

2 RELATED WORK

2.1 可解释性方法的核心分类框架

本文首先明确可解释性研究领域的三大核心二分法,为后续相关工作梳理提供分类标准,具体如下:

后验(Post-hoc)vs 内在(Intrinsic)

-

-

后验:通过额外的解释器对已训练完成的 “黑箱模型”(如 GNN)进行解释,不改变原模型结构与训练过程

-

内在:模型本身具备可解释性(如线性模型、决策树),无需额外解释器

-

局部(Local)vs 全局(Global)

-

-

局部:针对单个数据实例(如图结构)的预测结果进行解释,回答 “为何该实例被预测为某类”

-

全局:对模型整体决策模式进行解释,揭示 “模型通常依据哪些特征做决策”

-

模型无关(Model-agnostic)vs 模型特定(Model-specific)

-

-

模型无关:解释方法不绑定特定模型结构,可适配 GCN、GIN、APPNP 等各类 GNN

-

模型特定:为某类特定模型(如仅针对 GAT)定制解释逻辑,依赖模型内部组件

-

本文研究严格聚焦后验、局部、模型无关的可解释性方法,后续相关工作梳理均围绕该方向展开。

2.2 非图神经网络(非 GNN)的可解释性方法

非 GNN 场景(如 CNN、普通神经网络)的可解释性研究起步更早,形成了成熟的特征归因技术体系,本文将其归纳为三大类,为 GNN 可解释性方法提供借鉴:

1. 基于反向传播的梯度类方法

-

- 核心原理:通过反向传播将模型预测结果映射回输入特征,以 “梯度信号” 量化特征重要性 —— 梯度绝对值越大,代表该特征对预测结果的影响越显著。

-

- 典型方法:

-

-

- Gradient:直接使用输入特征对模型输出的偏导数作为重要性分数;

-

-

-

- GradCAM:在梯度基础上结合网络层的上下文信息(如 CNN 的卷积层特征图),提升梯度信号的可靠性,尤其适用于图像分类任务;

-

-

-

- 其他延伸方法:通过对梯度进行归一化、平滑处理,解决梯度消失或噪声干扰问题。

-

-

- 适用场景:适用于输入特征为连续值(如图像像素)或离散值(如文本词向量)的非图结构数据,计算效率高,但仅能捕捉特征与预测的 “关联关系”,无法区分因果。

-

- 核心原理:引入额外的可训练网络(掩码网络或注意力网络),通过优化 “掩码 / 注意力筛选后的特征对模型预测的逼近程度”,学习特征的重要性 —— 掩码值 / 注意力权重越高,特征越重要。

-

- 典型方法:

-

-

- L2X(Learning to Explain):训练特征掩码网络,以 “掩码特征与原模型预测的互信息最大化” 为目标,筛选出对预测最关键的特征子集;

-

-

-

- 注意力网络延伸:在 Transformer 等模型中,直接利用原生注意力权重作为特征重要性,或为非注意力模型额外添加注意力层学习特征权重。

-

-

- 适用场景:需要稀疏解释结果(如仅保留关键特征)的场景,但需额外训练掩码 / 注意力网络,且可能因网络过拟合导致解释结果失真。

-

- 核心原理:通过主动扰动输入特征(如遮蔽、移除、修改特征),观察模型预测结果的变化,以 “预测变化幅度” 衡量特征重要性 —— 扰动后预测偏差越大,特征对预测的贡献越关键。

-

- 典型方法:

-

-

- CXPlain:通过遮蔽单个特征并计算 “遮蔽前后预测概率的差异”,量化特征的边际效应,同时考虑预测不确定性;

-

-

-

- 其他延伸:通过随机扰动多个特征组合,分析特征间的交互作用,但计算成本较高。

-

-

- 适用场景:需要验证特征 “必要性” 的场景(如移除特征后预测失效,说明特征是关键),但扰动方式可能破坏数据结构(如文本中移除关键词导致语义断裂),影响结果可靠性。

2.3 图神经网络(GNN)的可解释性方法

GNN 因输入为图结构(含节点、边及拓扑关系),其可解释性方法在借鉴非 GNN 技术的基础上,需适配图的结构特性,本文将其分为三类,同时明确与本文方法的差异:

1. 基于图结构梯度类信号的方法

-

- 核心原理:将非 GNN 的梯度方法适配到图结构,通过反向传播计算 “模型输出对图结构特征(边权重、节点特征)的梯度”,以梯度信号衡量边 / 节点的重要性。

-

- 典型方法:

-

-

- SA(Sensitivity Analysis):计算 GNN 损失函数对邻接矩阵(边存在性)的梯度,梯度绝对值作为边的重要性分数;

-

-

-

- GNN-GradCAM:延伸 GradCAM 思想,结合 GNN 各层的节点表示上下文,优化梯度信号,提升边 / 节点重要性评估的准确性。

-

-

- 局限性:与非 GNN 梯度方法类似,仅捕捉关联关系,易受图中虚假关联边(如与关键边共现但无关的边)干扰,且未考虑边间依赖关系。

-

- 核心原理:为 GNN 设计专用的掩码或注意力机制,学习图结构特征(边、节点)的重要性,适配图的拓扑依赖性。

-

- 典型方法:

-

-

- GNNExplainer:为每个图实例单独训练边掩码,以 “掩码子图的预测与原图预测的相似度最大化 + 掩码稀疏性最大化” 为目标,筛选关键边;

-

-

-

- PGExplainer(Parameterized Explainer):训练一个共享的参数化网络,为多个图实例生成边掩码,避免 GNNExplainer “单图单训练” 的低效问题;

-

-

-

- ReFine:先在类别级图数据上预训练注意力网络,学习全局类别相关的重要特征模式,再针对单个图实例微调局部注意力,平衡全局与局部解释。

-

-

- 局限性:多数方法仍假设 “边的重要性独立”,忽略边间的协同效应(如分子图中硝基的 N=O 键联盟);且部分方法(如 GNNExplainer)为单图训练掩码,计算成本高,泛化性差。

-

- 核心原理:通过扰动图的结构(如移除节点、删除边、修改边连接关系),观察 GNN 预测变化,量化边 / 节点的重要性,部分方法结合概率模型或搜索算法优化扰动效率。

-

- 典型方法:

-

-

- PGM-Explainer(Probabilistic Graphical Model Explainer):对节点进行随机扰动,基于扰动 - 预测数据学习贝叶斯网络,识别对预测有显著影响的节点子集;

-

-

-

- SubgraphX:采用蒙特卡洛树搜索(MCTS)算法探索不同子图组合,结合 Shapley 值量化子图对预测的贡献,筛选最优解释性子图;

-

-

-

- CXPlain(GNN 适配版):通过遮蔽图中的边,计算遮蔽前后预测概率的差异,评估边的重要性。

-

-

- 局限性:Shapley 值计算复杂度随图规模指数增长,难以应用于大图;部分扰动方法(如随机移除边)可能破坏图的连通性,导致 GNN 无法正常提取特征,影响预测变化评估的准确性。

-

- 方法特点:聚焦 “模型级(Model-level)” 解释,旨在揭示 GNN 整体决策依赖的 “原型模式”(如某类分子的共同结构),而非针对单个图实例的局部解释;

-

- 与本文差异:XGNN 的解释结果可能不是输入图中真实存在的子结构,无法保证 “局部保真度”(Local Fidelity);而本文 RC-Explainer 为局部解释,解释子图是输入图的子集,且结合全局模型认知保证保真度。

2.4 本文方法与相关工作的核心差异

本文 RC-Explainer 与现有 GNN 可解释性方法的关键区别在于突破 “边独立假设”:

-

-

现有方法(如 SA、GNNExplainer、PGM-Explainer)多独立评估单条边的重要性,忽略边间依赖与协同效应;

-

本文将解释任务重构为序列决策过程,通过因果效应评估 “候选边与已选边的依赖关系”,明确捕捉边的联盟作用(如硝基的 N=O 键协同),最终生成更可靠、简洁的解释性子图。

-

3 PRELIMINARIES

3.1 图神经网络(GNN)背景知识

图数据的形式化定义

-

- 单图实例:用 $ \mathcal{G} = \{e \mid e \in \mathcal{E}\} $ 表示,其中一条边 $ e = (v, u) \in \mathcal{E} $ 连接两个节点 $ v, u \in \mathcal{V} $ ( $ \mathcal{V} $ 为节点集合, $ \mathcal{E} $ 为边集合),边的核心作用是突出图的 “结构特征”(即边的存在性及其端点关联)。

-

- 节点特征:每个节点 $ v $ 配备 $ d $ - 维特征向量 $ x_v \in \mathbb{R}^d $ ,是 GNN 学习表示的重要输入(本文暂不聚焦节点特征解释,仅关注边的结构特征)。

3.2 GNN 可解释性任务描述

1. 任务核心目标:回答核心问题:“给定目标图实例 $ \mathcal{G} $ ,是什么因素决定了 GNN 模型 $ f $ 输出预测结果 $ \hat{y}_c $ ?”

本文采用特征归因(Feature Attribution) 范式实现该目标 —— 这是局部、后验、模型无关可解释性的主流技术。

2. 任务形式化定义

-

- 核心操作:将 GNN 的预测结果 $ \hat{y}_c $ 分解到输入图的结构特征(即边)上,为每条边分配 “重要性分数”,衡量其对预测 $ \hat{y}_c $ 的贡献度。

-

- 最终输出:筛选重要性分数 Top-K 的边,构建 “解释性子图” $ \mathcal{G}_K^* = \{e_1^*, \cdots, e_K^*\} \subseteq \mathcal{G} $ ,其中 $ e_k^* $ 为第 $ k $ 重要的边。

3. 任务范围限定

4 METHODOLOGY

4.1 章节核心目标

4.2 第一步:整体子图的因果归因(基础框架与局限)

1. 核心思路

从因果推断视角定义 “子图重要性”,通过优化 “子图对预测的因果贡献” 筛选最优解释性子图。形式化目标为:

$ \mathcal{G}_K^* = \arg\max_{\mathcal{G}_K \subseteq \mathcal{G}} A(\mathcal{G}_K \mid \hat{y}_c) $

其中:

-

-

- $ \mathcal{G}_K $ :含 K 条边的候选子图( $ |\mathcal{G}_K|=K $ );

-

-

-

- $ A(\cdot) $ :归因函数,量化子图对目标预测 $ \hat{y}_c = f(\mathcal{G}) $ 的因果效应;

-

目标:在所有含 K 条边的子图中,选择因果贡献最大的 $ \mathcal{G}_K^* $ 作为解释性子图。

2. 因果归因函数的设计(基于干预与互信息)

- 干预操作:

- 处理组: $ do(\mathcal{G} = \mathcal{G}_K) $ ,即强制 GNN 输入为候选子图 $ \mathcal{G}_K $ ;

- 控制组: $ do(\mathcal{G} = \emptyset) $ ,即强制 GNN 输入为空图(无信息参考)。

- 个体因果效应(ICE):通过对比处理组与控制组的 “子图 - 预测互信息” 差异,量化子图的因果贡献,公式如下:

$ A(\mathcal{G}_K \mid \hat{y}_c) = I(do(\mathcal{G}_K); \hat{y}_c) - I(do(\emptyset); \hat{y}_c) $

其中

-

-

-

$ I(\cdot; \cdot) $ 为互信息,衡量 “干预后子图” 与 “目标预测 $ \hat{y}_c $ ” 的信息关联度;

-

$ I(do(\mathcal{G}_K); \hat{y}_c) = H(\hat{y}_c) - H(\hat{y}_c \mid do(\mathcal{G}_K)) $ ( $ H(\cdot) $ 为熵, $ H(\hat{y}_c \mid do(\mathcal{G}_K)) $ 为干预后预测的条件熵)。

-

-

3. 局限性(为何需改进)

-

- 计算复杂度高(NP-hard):候选子图数量随边数呈指数增长(如含 M 条边的图,选 K 条边的组合数为 $ C(M, K) $ ),无法遍历所有可能子图;

-

- 缺乏组件级解释:仅能评估子图整体的因果贡献,无法区分子图中 “关键边” 与 “冗余边”,不符合 “局部解释需明确个体特征重要性” 的需求。

4.3 第二步:边序列的因果筛选(核心改进策略)

1. 策略核心逻辑

- 初始状态:解释性子图从空集 $ \mathcal{G}_0^* = \emptyset $ 开始;

- 序列选择:第 k 步( $ k=1,2,\cdots,K $ )从剩余边候选池 $ \mathcal{O}_k = \mathcal{G} \setminus \mathcal{G}_{k-1}^* $ 中,选择 1 条边 $ e_k^* $ 加入子图,更新为 $ \mathcal{G}_k^* = \mathcal{G}_{k-1}^* \cup \{e_k^*\} $ ;

- 选择准则:第 k 步的最优边 $ e_k^* $ 需最大化 “给定已选子图 $ \mathcal{G}_{k-1}^* $ 时,边 $ e_k $ 对预测的因果效应”,形式化目标为:

2. 边级因果效应的计算(关键改进)

归因函数 $ A(e_k \mid \mathcal{G}_{k-1}^*, \hat{y}_c) $ 专门评估 “候选边与已选边的依赖关系”,通过干预对比实现:

- 干预操作:

- 处理组: $ do(\mathcal{G} = \mathcal{G}_{k-1}^* \cup \{e_k\}) $ ,输入 “已选子图 + 候选边”;

- 控制组: $ do(\mathcal{G} = \mathcal{G}_{k-1}^*) $ ,输入 “仅已选子图”。

- 因果效应公式:

$ A(e_k \mid \mathcal{G}_{k-1}^*, \hat{y}_c) = I(do(\mathcal{G}_{k-1}^* \cup \{e_k\}); \hat{y}_c) - I(do(\mathcal{G}_{k-1}^*); \hat{y}_c) $

进一步化简为条件熵差异(结合图分类任务的概率特性):

$ A(e_k \mid \mathcal{G}_{k-1}^*, \hat{y}_c) = -p_{\theta}(\hat{y}_c \mid \mathcal{G}) \log \frac{p_{\theta}(\hat{y}_c \mid \mathcal{G}_{k-1}^*)}{p_{\theta}(\hat{y}_c \mid \mathcal{G}_{k-1}^* \cup \{e_k\})} $

其中

-

-

- 符号含义: $ p_{\theta}(\hat{y}_c \mid \cdot) $ 为 GNN 对目标类别 $ \hat{y}_c $ 的预测概率;

-

结果解读:若值为正,说明候选边与已选边形成 “有效联盟”,为预测提供独特信息;若为负 / 接近零,说明候选边冗余或无关。

3. 贪心穷举搜索的局限(为何引入 RL)

-

- 缺乏全局认知:逐图单独解释,无法学习不同图间的共性模式(如类别级关键边联盟),泛化性差;

-

- 计算效率低:每步需遍历所有候选边,大图场景(如社交网络)中候选边数量多,时间复杂度为 $ O(2(|\mathcal{G}|-K) \times K/2) $ ,难以落地。

4.4 第三步:RC-Explainer 设计(强化学习实现因果筛选)

为解决贪心搜索的局限,将 “边序列因果筛选” 建模为马尔可夫决策过程(MDP),设计强化学习智能体 RC-Explainer,通过策略网络学习 “全局最优边选择策略”。

1. MDP 建模:四大核心组件

-

状态(State):第 k 步状态 $ s_k = \mathcal{G}_k $ (已选边构成的子图),初始状态 $ s_0 = \emptyset $

-

动作(Action):第 k 步动作 $ a_k = e_k $ (从候选池 $ \mathcal{O}_k = \mathcal{G} \setminus \mathcal{G}_{k-1} $ 选 1 条边加入子图)

-

状态转移:执行动作 $ a_k = e_k $ 后,状态从 $ s_{k-1} = \mathcal{G}_{k-1} $ 转移为 $ s_k = \mathcal{G}_{k-1} \cup \{e_k\} $

-

奖励(Reward):量化动作质量,结合 “边的因果效应” 与 “子图预测有效性”,公式见下文

奖励函数设计(核心引导信号)

奖励 $ R(\mathcal{G}_{k-1}, e_k) $ 同时保证 “边的因果有效性” 与 “子图的预测忠实性”:

$ R(\mathcal{G}_{k-1}, e_k) = \begin{cases} A(e_k \mid \mathcal{G}_{k-1}, \hat{y}_c) + 1, & \text{若 } f_{\theta}(\mathcal{G}_{k-1} \cup \{e_k\}) = \hat{y}_c \\ A(e_k \mid \mathcal{G}_{k-1}, \hat{y}_c) - 1, & \text{否则} \end{cases} $

- 正向奖励:若候选边的因果效应为正(有效),且加入后子图仍能正确预测 $ \hat{y}_c $ ,额外加 1;

- 负向惩罚:若加入候选边后子图预测错误,额外减 1,避免选择 “破坏预测” 的边。

2. 策略网络(Policy Network):学习边选择概率

Step1:动作候选表示学习(边的特征编码)

为每条候选边 $ e_k = (v, u) $ 生成表示向量,捕捉边的结构与特征信息:

$ z_{e_k} = MLP_1([z_v \parallel z_u \parallel x_{e_k}]) $

- 组件说明:

- $ z_v, z_u $ :边端点 $ v, u $ 的节点表示,由另一个训练的 GNN 模型 $ g_{\mu} $ (参数 $ \mu $ 可训练)生成;

- $ x_{e_k} $ :边的预定义特征(无特征时可忽略);

- $ \parallel $ :向量拼接操作;

- $ MLP_1 $ :单隐藏层 MLP(激活函数为 ReLU),输出边表示 $ z_{e_k} \in \mathbb{R}^{d''} $ 。

Step2:动作选择概率计算(类特异性评分)

结合 “边表示” 与 “当前子图表示”,计算每条候选边的选择重要性,再通过 Softmax 转化为概率:

① 子图表示:当前子图 $ \mathcal{G}_{k-1} $ 的表示 $ z_{\mathcal{G}_{k-1}} $ ,由 GNN $ g_{\mu} $ 对 $ \mathcal{G}_{k-1} $ 做图级读出得到;

② 重要性评分:用类特异性 MLP(对应目标类别 $ \hat{y}_c $ )计算边的重要性:

$ p_{e_k} = MLP_{2,c}([z_{e_k} \parallel z_{\mathcal{G}_{k-1}}]) $

③ 概率分布:对所有候选边的 $ p_{e_k} $ 做 Softmax,得到选择概率:

3. 策略梯度训练(优化策略网络)

因边选择是离散动作,无法直接用 SGD 优化,采用REINFORCE 算法(策略梯度方法)最大化 “奖励期望”,训练目标为:

$ \max_{\phi} \mathbb{E}_{\mathcal{G} \in \mathcal{O}} \mathbb{E}_k \left[ R(\mathcal{G}_{k-1}, e_k) \log P_{\phi}(e_k \mid \mathcal{G}_{k-1}, \hat{y}_c) \right] $

-

优化逻辑:通过梯度上升,增加 “高奖励动作” 的选择概率 —— 即让网络更倾向于选择 “因果效应强、能维持子图预测正确” 的边,最终学习到全局最优的边选择序列。

4.5 关键讨论:时间复杂度与潜在局限

1. 时间复杂度分析

-

- 节点表示学习:GNN $ g_{\mu} $ 生成节点表示的复杂度为 $ O(\sum_{l=1}^L |\mathcal{G}| \times d_l \times d_{l-1}) $ ( $ d_l $ 为第 l 层表示维度);

-

- 边选择过程:第 k 步生成候选边表示的复杂度为 $ O(|\mathcal{A}_k| \times 2d' \times d'') $ ,预测动作的复杂度为 $ O(|\mathcal{A}_k| \times d'') $ ,总复杂度为 $ O(\sum_{k=1}^K |\mathcal{A}_k| \times (2d' \times d'' + d'')) $ ;

整体结论:中小规模图上效率优于 GNNExplainer、PGM-Explainer,但大规模图因候选边多(动作空间大),效率仍需优化。

2. 潜在局限

- 大规模图效率问题:动作空间随边数增长,导致边选择概率计算耗时,需后续优化动作空间剪枝;

- OOD(分布外)问题:干预生成的子图(如仅含少量边)可能偏离原数据分布(如不符合原图的度分布、连通性),导致因果效应评估失真,需结合反事实生成解决。

4.6 本章核心价值

-

方法创新:首次将 “因果筛选” 与 “强化学习” 结合,突破 “边独立假设”,同时捕捉边的因果效应与依赖关系;

-

落地性:通过策略网络学习全局模式,既保证解释的忠实性(因果效应引导),又提升泛化性(适配 unseen 图)与效率(避免穷举),为后续实验验证奠定方法基础。

5 EXPERIMENTS

5.1 实验基础:数据集介绍

实验采用 3 个主流图分类数据集,覆盖分子图、社交网络、场景图三大典型场景,分别训练不同 GNN 作为待解释模型,数据集详情与模型配置如下表所示:

| 维度 | Mutagenicity(分子图) | REDDIT-MULTI-5K(社交网络) | Visual Genome(场景图) |

|---|---|---|---|

| 图数量 | 4,337 | 4,999 | 4,443 |

| 类别数量 | 2(致癌 / 非致癌) | 5(不同问答社区主题) | 5(体育馆、街道、农场、冲浪、森林) |

| 平均节点数 | 30.32 | 508.52 | 35.32 |

| 平均边数 | 30.77 | 594.87 | 18.04 |

| 数据划分比例 | 训练集:验证集:测试集 = 80%:10%:10% | 训练集:验证集:测试集 = 80%:10%:10% | 训练集:验证集:测试集 = 80%:10%:10% |

| 数据特点 | 边对应分子中原子间化学键,标签基于分子对细菌的致癌性 | 边对应用户间交互关系,标签为社区讨论主题 | 边对应图像中物体间关系,节点含图像区域特征 |

5.2 对比基线方法(Baselines)介绍

实验选取 6 种主流 GNN 可解释性方法作为基线,覆盖梯度类、掩码类、注意力类、扰动类四大类型,具体如下:

| 方法类型 | 方法名称 | 核心原理 | 适配场景与特点 |

|---|---|---|---|

| 梯度类 |

SA(Sensitivity Analysis) | 通过反向传播计算 GNN 损失函数对邻接矩阵(边存在性)的梯度,以梯度绝对值作为边重要性分数 | 计算速度快,无需额外训练,但易受梯度噪声干扰,无法区分因果与关联关系 |

| 梯度类 |

Grad-CAM(GNN 适配版) | 结合 GNN 各层节点表示的上下文信息优化梯度信号,提升边 / 节点重要性评估的可靠性 | 比 SA 更稳定,可捕捉局部结构上下文,在含节点特征的场景(如 Visual Genome)表现较好 |

| 掩码类 | GNNExplainer | 为每个图实例单独训练边掩码,以 “掩码子图预测与原图预测相似度最大化 + 掩码稀疏性最大化” 为目标筛选关键边 | 可生成稀疏解释性子图,但需为单图单独训练,计算成本高,泛化性差 |

| 注意力类 | PGExplainer(Parameterized Explainer) | 训练共享参数化网络为多个图生成边掩码,避免 GNNExplainer “单图单训” 的低效问题 |

比 GNNExplainer 泛化性更强,可学习类别级边选择模式,但仍忽略边间协同效应 |

| 扰动类 | CXPlain(GNN 适配版) | 通过遮蔽单条边并计算 “遮蔽前后预测概率差异”,量化边的边际效应,考虑预测不确定性 | 基于扰动验证边的必要性,可捕捉部分因果关系,但扰动可能破坏图连通性影响结果 |

| 扰动类 | PGM-Explainer(Probabilistic Graphical Model Explainer) | 对节点进行随机扰动,基于扰动 - 预测数据学习贝叶斯网络,识别对预测有显著影响的节点 / 边 | 可建模特征间依赖关系,但 Shapley 值计算复杂度高,大图场景难以应用 |

5.3 实验内容与对应结论

实验围绕 “RC-Explainer 是否能生成更合理的 GNN 解释” 展开,从定量指标(预测准确率、对比度、合理性检验)、时间复杂度、可视化验证三个维度设计实验,具体内容与结论如下:

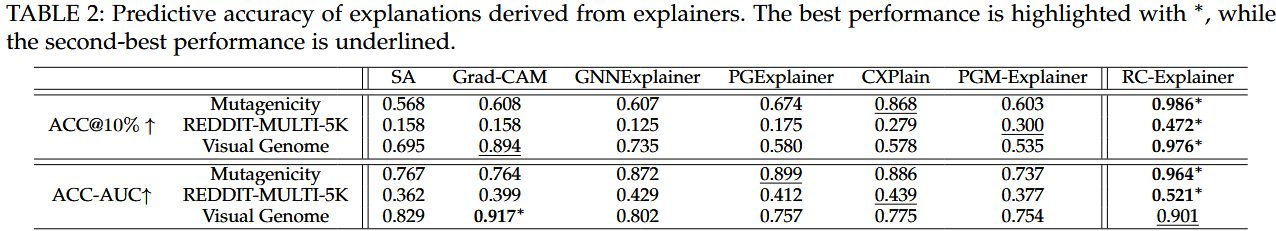

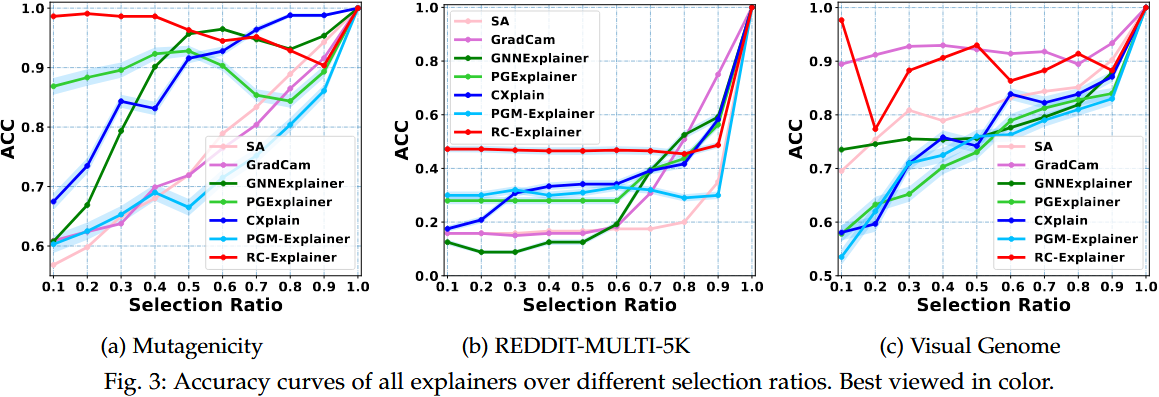

5.3.1 实验一:预测准确率评估(衡量解释子图的忠实性)

实验内容

-

- 核心指标:

-

-

- ACC@K:选择占原图 10%(K=⌈10%×|G|⌉)的边构成解释性子图,输入 GNN 后还原原预测的准确率,衡量子图对预测的支撑能力;

-

-

-

- ACC-AUC:绘制不同选择比例(0.1~1.0)下的 ACC 曲线,计算曲线下面积,综合评估子图在不同稀疏度下的忠实性。

-

-

- 实验操作:在 3 个数据集上分别计算 RC-Explainer 与 6 种基线的 ACC@10% 和 ACC-AUC,重复 5 次取平均值。

-

- RC-Explainer 在 3 个数据集上表现最优:

-

-

- Mutagenicity 的 ACC@10% 达 98.6%,远超次优基线 CXPlain(86.8%),ACC-AUC 为 0.964(接近最优保真度);

-

-

-

- REDDIT-MULTI-5K 的 ACC@10% 达 47.2%,比次优基线 PGM-Explainer(30.0%)提升 25.51%;

-

-

-

- Visual Genome 的 ACC@10% 达 97.6%,与最优基线 Grad-CAM(89.4%)相比仍显著领先,仅 ACC-AUC(0.901)略低于 Grad-CAM(0.917)。

-

-

- 关键原因:RC-Explainer 的 “因果筛选” 能区分因果边与虚假关联边,同时捕捉边的协同效应(如分子图中硝基的 N=O 键联盟),减少冗余边,提升子图忠实性。

5.3.2 实验二:对比度评估(衡量解释的类间区分度)

-

- 核心指标:对比度(CST),通过计算 “目标类别与其他类别(标签置换后)的边重要性排名的斯皮尔曼相关系数绝对值” 衡量解释的类间差异 ——CST 值越低,说明类间解释区分度越高。

-

- 实验操作:对每个图实例,置换其预测标签为其他类别,计算 RC-Explainer 与基线在不同类别下的边重要性排名相关性,取平均值作为 CST。

-

- RC-Explainer 的解释具有优秀的类间区分度:

-

-

- Visual Genome 中 CST 最低(0.306),说明其能为 “街道”“森林” 等不同场景生成差异显著的解释(如 “街道” 优先选 “车 - 在 - 路” 边,“森林” 优先选 “树 - 在 - 地面” 边);

-

-

-

- Mutagenicity 中 CST 排名第二(0.311),仅略高于 PGExplainer(0.202),可有效区分 “致癌” 与 “非致癌” 分子的关键边(致癌分子选 N=O 键,非致癌分子选 C-H 键);

-

-

-

- REDDIT-MULTI-5K 中 CST 排名第四(0.481),因大图中随机添加的冗余边轻微提升了类间排名相关性,但仍优于 SA、Grad-CAM 等基线。

-

1. 核心定义与设计初衷

-

-

- 定义:对比度是评估 GNN 解释方法 “类间解释区分能力” 的定量指标,核心逻辑是:合理的解释应随目标预测类别的变化而显著变化—— 即对同一图实例,若预测类别从 A 变为 B,解释性子图的关键边应完全不同,而非重复或高度相似。

-

-

-

-

设计初衷:解决现有解释方法 “类间解释同质化” 问题(如部分梯度类方法对不同类别预测输出相似的重要边排名),确保解释能反映模型对不同类别的决策边界差异,符合人类对 “不同类别需不同依据” 的认知逻辑。

-

-

2. 计算原理与公式

-

-

- 核心思路:通过 “标签置换” 构建 “类间对比场景”,再用斯皮尔曼等级相关系数(Spearman's Rank Correlation) 量化 “原类别解释” 与 “置换类别解释” 的相似性 —— 相似性越低,对比度越好(CST 值越小)。

- 具体步骤

-

-

-

-

-

确定目标与对比类别:对任意图实例 $ \mathcal{G} $ ,设其原预测类别为 $ \hat{y}_c $ ,从其他类别中随机选择一个置换类别 $ s $ ( $ s \neq \hat{y}_c $ );

-

生成两类解释的边重要性排名:用解释方法分别为 $ \hat{y}_c $ 和 $ s $ 生成所有边的重要性分数,再对两条边分数序列按从高到低排序,得到两个 “边重要性排名列表” $ \Phi(\mathcal{G}, \hat{y}_c) $ (原类别)和 $ \Phi(\mathcal{G}, s) $ (置换类别);

-

计算等级相关系数:计算 $ \Phi(\mathcal{G}, \hat{y}_c) $ 与 $ \Phi(\mathcal{G}, s) $ 的斯皮尔曼等级相关系数 $ \rho $ ,取其绝对值 $ |\rho| $ ;

-

求期望得到 CST:对所有图实例、所有可能的置换类别 $ s $ 求平均,得到最终的对比度分数:

-

$ CST = \mathbb{E}_{\mathcal{G} \sim \mathbb{G}} \mathbb{E}_{s \neq \hat{y}}[|\rho(\Phi(\mathcal{G}, s), \Phi(\mathcal{G}, \hat{y}_c))|] $

-

-

-

-

-

- 符号说明: $ \mathbb{G} $ 为图实例集合, $ \Phi(\mathcal{G}, \cdot) $ 为解释方法输出的边重要性分数序列, $ |\rho(\cdot)| $ 为斯皮尔曼等级相关系数的绝对值(范围:0~1)。

-

3. 结果解读标准

-

-

- CST 值越低越好:

-

-

-

- 若 $ CST \approx 0 $ :说明 “原类别解释” 与 “置换类别解释” 的边重要性排名几乎无关,解释具备极强的类间区分度(如为 “街道” 场景选 “车 - 在 - 路” 边,为 “森林” 场景选 “树 - 在 - 地面” 边);

-

-

-

- 若 $ CST \approx 1 $ :说明两类解释的边排名高度相似,解释不具备类间区分能力(如无论预测为 “致癌” 还是 “非致癌”,均优先选择 C-H 键),无法反映模型的类间决策差异。

-

5.3.3 实验三:合理性检验(验证解释的模型依赖性)

-

- 核心指标:合理性检验分数(SC),对比 “训练完成的 GNN” 与 “参数随机初始化的未训练 GNN” 的边重要性排名相关性 ——SC 值越低,说明解释依赖 GNN 的真实决策逻辑,而非随机特征,通过检验。

-

- 实验操作:分别为训练 GNN 和未训练 GNN 生成解释,计算边重要性排名的斯皮尔曼相关系数绝对值,取平均值作为 SC。

-

- RC-Explainer 安全通过合理性检验:

-

-

- Mutagenicity 的 SC 为 0.248(排名第三),远低于 PGM-Explainer(0.597),说明其解释不依赖随机特征,能反映 GNN 的真实决策;

-

-

-

- Visual Genome 的 SC 为 0.309(排名第二),仅高于 CXPlain(0.266),验证了解释与 GNN 模型的强关联性;

-

-

-

- REDDIT-MULTI-5K 的 SC 为 0.465(排名第四),虽高于部分基线,但仍低于 Grad-CAM(0.537)、CXPlain(0.696),说明其解释具备模型依赖性。

-

合理性检验分数(Sanity Check Score, SC):验证解释的模型依赖性

1. 核心定义与设计初衷

-

- 定义:合理性检验分数是评估 GNN 解释方法 “是否依赖目标模型真实决策逻辑” 的定量指标,核心逻辑是:可靠的解释应仅对 “训练完成的 GNN” 有效,对 “随机初始化的未训练 GNN” 无效—— 即解释是基于模型学到的规律,而非输入图的随机特征(如边的高频出现但无关预测)。

-

- 设计初衷:揭露 “伪解释”(如部分方法的解释仅与图的固有结构相关,与模型决策无关),确保解释能真实反映目标 GNN 的内部工作机制,而非无意义的随机筛选。

2. 计算原理与公式

核心思路:通过对比 “训练 GNN” 与 “未训练 GNN” 的解释结果相似性 —— 若相似性低,说明解释依赖模型学到的规律(通过检验);若相似性高,说明解释与模型无关(未通过检验)。

具体步骤

-

-

构建两个对比模型:

-

模型 1(训练 GNN):已在数据集上训练完成、具备良好分类性能的目标 GNN(如 Mutagenicity 上准确率 0.806 的 GIN);

-

模型 2(未训练 GNN):与模型 1 结构完全一致,但所有参数随机初始化(无任何决策能力,预测接近随机);

-

-

生成两类解释的边重要性排名:用同一解释方法分别为模型 1 和模型 2 生成同一图实例 $ \mathcal{G} $ 的边重要性分数,再按从高到低排序,得到两个排名列表 $ \Phi(\mathcal{G}, f(\mathcal{G})) $ (训练 GNN)和 $ \Phi(\mathcal{G}, \overline{f}(\mathcal{G})) $ (未训练 GNN);

-

计算等级相关系数:计算两个排名列表的斯皮尔曼等级相关系数 $ \rho $ ,取其绝对值 $ |\rho| $ ;

-

求期望得到 SC:对所有图实例求平均,得到最终的合理性检验分数:

-

-

- 符号说明: $ f(\mathcal{G}) $ 为训练 GNN 的预测结果, $ \overline{f}(\mathcal{G}) $ 为未训练 GNN 的预测结果,其他符号与 CST 一致。

3. 结果解读标准

-

- SC 值越低越好:

- 若 $ SC \approx 0 $ :说明 “训练 GNN 的解释” 与 “未训练 GNN 的解释” 几乎无关,解释依赖模型学到的决策逻辑(如识别分子图中的致癌结构、场景图中的物体关系),通过合理性检验;

- 若 $ SC \approx 1 $ :说明两类解释高度相似,解释仅与图的随机特征相关(如优先选择度数高的边),与模型决策无关,属于 “伪解释”,未通过检验。

4. 实验中 SC 的关键结果(呼应原文)

-

- RC-Explainer 安全通过合理性检验,证明其解释依赖目标 GNN 的真实决策:

-

-

- Mutagenicity(分子图):SC=0.248(排名第三),远低于 PGM-Explainer(0.597),说明其解释是基于 GIN 学到的 “致癌分子结构规律”,而非分子图的随机边特征;

-

-

-

- Visual Genome(场景图):SC=0.309(排名第二),仅高于 CXPlain(0.266),验证其解释依赖 APPNP 学到的 “场景 - 物体关系映射”(如 “街道” 与 “车 - 路” 关系的关联);

-

-

-

- REDDIT-MULTI-5K(社交网络):SC=0.465(排名第四),虽高于 GNNExplainer(0.040)等少数基线,但仍低于 Grad-CAM(0.537)、CXPlain(0.696),说明其解释未受未训练 k-GNN 的随机预测干扰。

-

5.CST 与 SC 的核心差异对比

|

对比维度

|

对比度(CST)

|

合理性检验分数(SC)

|

|

核心评估目标

|

解释的 “类间区分度”—— 不同类别预测需不同解释

|

解释的 “模型依赖性”—— 解释需依赖训练 GNN 的决策逻辑

|

|

对比对象

|

同一图实例的 “原类别解释” 与 “置换类别解释”

|

同一图实例的 “训练 GNN 解释” 与 “未训练 GNN 解释”

|

|

结果优化方向

|

越低越好(类间解释差异越大)

|

越低越好(解释越依赖训练模型)

|

|

核心作用

|

确保解释能反映模型的类间决策边界

|

排除 “伪解释”,验证解释的模型关联性

|

|

在实验中的意义

|

证明 RC-Explainer 能为不同类别生成差异化解释

|

证明 RC-Explainer 的解释基于 GNN 学到的规律,非随机

|

5.3.4 实验四:时间复杂度评估(衡量解释效率)

-

- 核心指标:单图解释时间(秒),统计 RC-Explainer 与基线在 3 个数据集上生成解释的平均推理时间,衡量方法的效率。

-

- 实验操作:在相同硬件环境下,分别对测试集中所有图生成解释,记录单图平均耗时。

-

- RC-Explainer 在中小规模图上效率优势显著:

-

- Mutagenicity(平均边数 30.77)单图耗时 0.68 秒,远快于 GNNExplainer(2.57 秒)、PGM-Explainer(1.19 秒);

-

- Visual Genome(平均边数 18.04)单图耗时 0.339 秒,仅慢于梯度类方法(SA:0.015 秒、Grad-CAM:0.015 秒),快于其他基线;

-

- 大规模图(REDDIT-MULTI-5K,平均边数 594.87)耗时 23.8 秒,虽慢于梯度类和 PGExplainer,但远快于 CXPlain(13.4 秒)、PGM-Explainer(64.2 秒),主要因大图动作空间大导致,后续可通过剪枝优化。

5.3.5 实验五:可视化验证(直观验证解释合理性)

-

- 实验操作:选取 Mutagenicity(分子图)和 Visual Genome(场景图)的典型实例,可视化 RC-Explainer 与基线生成的解释性子图(突出显示 Top20% 重要边),对比关键边的捕捉能力。

-

- RC-Explainer 能精准捕捉因果关键边:

-

-

- 分子图(致癌预测):RC-Explainer 可同时捕捉两个硝基的 N=O 键(形成致癌关键联盟),而基线(如 SA、GNNExplainer)仅能捕捉 1 条 N=O 键或误选 N-C 等虚假关联边;

-

-

-

- 场景图(街道预测):RC-Explainer 优先选择 “车 - 在 - 路”“货车 - 在 - 街道” 等因果边,基线(如 PGM-Explainer)易关注 “树 - 在 - 街道” 等冗余边;

-

-

-

- 失败案例:当选择比例超过 10%(如 μ=0.2)时,RC-Explainer 可能添加与已选边不连通的冗余边(如场景图中 “灯 - 在 - 路”),导致子图偏离原分布(OOD 问题),轻微降低预测准确率。

-

5.4 实验整体总结

RC-Explainer 在 3 个数据集、多维度评估中均展现出显著优势:

-

-

解释质量:预测准确率(忠实性)、对比度(类间区分度)均优于或 comparable 于当前最先进方法,可视化验证证明其能捕捉真实因果边与协同联盟;

-

可靠性:通过合理性检验,解释依赖 GNN 真实决策逻辑,而非随机特征;

-

效率:中小规模图上效率远超掩码类、扰动类基线,大规模图效率仍有优化空间;

-

局限:大规模图动作空间大、OOD 子图可能影响因果评估,需后续通过动作剪枝、反事实生成解决。

-